En psychologie, le rangement est souvent lié à un sentiment d’accomplissement et de contrôle. Notre espèce a très tôt ressenti le besoin de décrire et d’étiqueter son environnement. Cette tendance à structurer le monde qui nous entoure a toujours évolué en parallèle avec nos avancées technologiques et sociales. Pendant longtemps, nous nous sommes perçus comme le centre de l’univers, tout-puissants et guidés par des divinités. Avec le temps, cette vision s’est rationalisée, laissant place à une compréhension plus scientifique et technique, dépassant ainsi les limites de notre perception primitive.

Aujourd’hui, concentrons-nous sur l’une des entreprises les plus complexes de l’humanité : l’organisation du vivant. Depuis les premiers travaux sur la biodiversité, près de 2 millions d’espèces ont été décrites, alors que les estimations portent à 8 à 10 millions le nombre total d’espèces sur Terre. Autrement dit, 80 % resteraient à découvrir. Avant d’explorer le processus fondamental qui nous pousse à “étiqueter” notre environnement, de ses raisons à ses méthodes, commençons par observer la forme et l’évolution de cette démarche à travers l’Histoire.

Curiosité : abeille de l’ignorance.

Georges Perros

PARTIE I

Petite histoire de la classification du vivant

La phylogénétique : de quoi on parle ?

La classification phylogénétique classe les êtres vivants selon leurs liens de parenté, ce qui concerne les relations dites “phylogénétiques”. Mais qu’est-ce que cela signifie étymologiquement ? Décortiquons ce terme afin de mieux le comprendre :“phylogénie” provient du grec ancien “phûlon”, pouvant être traduit par “tribu, famille, clan”, et de “génésis”, signifiant “genèse” ou “origine”.

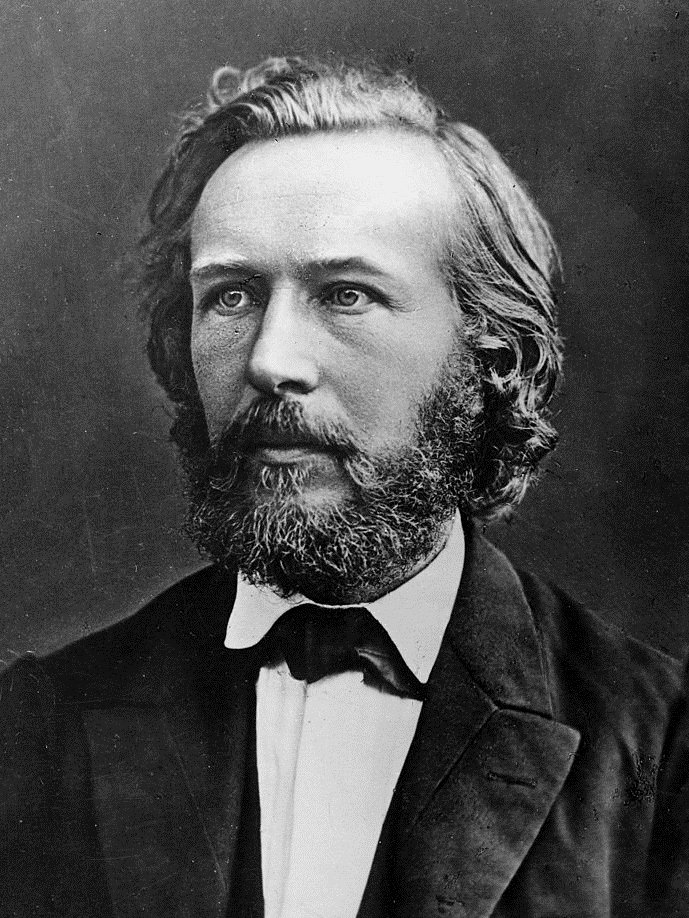

Cette notion de “phylogénie” a été introduit par le biologiste, philosophe et libre penseur allemand, Ernst Haeckel, dans son ouvrage “Natürliche Schöpfungsgeschichte” de 1868. Mais alors de quand date cette discipline au juste ? En réalité, il ne faut pas remonter bien loin dans le temps, puisque notre cher monsieur Haeckel connaissait celui à qui l’on doit les bases de la biologie évolutive, un dénommé Charles Robert Darwin.

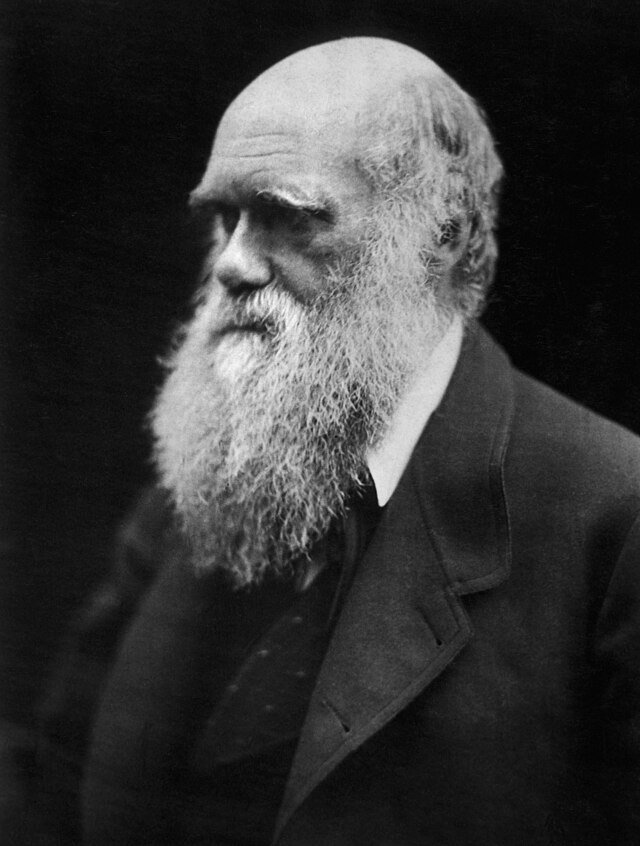

Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.

Charles R. Darwin

La sélection naturelle

Darwin n’a plus besoin d’être présenté. Auteur du célèbre ouvrage “De l’origine des espèces”, paru en 1859, le naturaliste anglais a tout simplement bouleversé la biologie avec son argumentation sur l’évolution des espèces par sélection naturelle.

En soi, le principe établit derrière ce processus est simple. Les individus les mieux adaptés à leur environnement ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Et qui dit avantage sélectif, dit avantage adaptatif. Autrement dit, un organisme qui possède des traits ou des caractéristiques qui lui permettent de mieux s’adapter à son environnement, y compris face à des prédateurs, a tendance à les transmettre à sa descendance. Au fil des générations, ces attributs deviennent de plus en plus courants au sein de la population. Les pinsons, de petits oiseaux percheurs, représentent l’un des exemples connus le plus concrets pour illustrer ces propos.

L’exemple des pinsons

Ces petits volatiles sont surnommés les pinsons de Darwin. Lors de son voyage autour du monde qui l’a conduit sur les îles Galápagos, l’éminent théoricien en recensa 13 ou 14 espèces, mesurant de 10 à 20 cm, toutes apparentées. Au cours de ses observations, il remarqua un détail chez eux : la grande diversité de formes de leurs becs.

Il en déduisit que cette structure anatomique avait dû diverger au fil du temps pour s’adapter à l’usage de différentes sources de nourriture. À chaque espèce, son propre mode d’alimentation, et par conséquent, ses propres avantages anatomiques : tandis que certains individus possèdent un bec large, ce qui leur permet de se nourrir plus facilement de graines plus dures à décortiquer, d’autres ont un bec plus fin et vont se nourrir plus efficacement de graines plus petites et plus molles.

Et qui dit sélection, dit pressions sélectives dans l’environnement. Un exemple concret : dans les années 1970, une sécheresse a frappé l’île. La nourriture est alors devenue de plus en plus rare et en particulier, les petites graines tendres. Les espèces à petits becs ont été désavantagées face aux espèces à becs plus gros, mieux équipées pour se nourrir des graines plus dures et plus abondantes. Résultat ? Ces derniers ont proliféré tandis que les autres ont décliné. Et ce type de cas, le monde vivant en est remplie.

Il y a un mode par lequel l’homme diffère de tous les autres êtres : c’est non pas par avoir, mais par connaître qu’il a.

Raymond de Sebonde

De l’Antiquité à aujourd’hui…

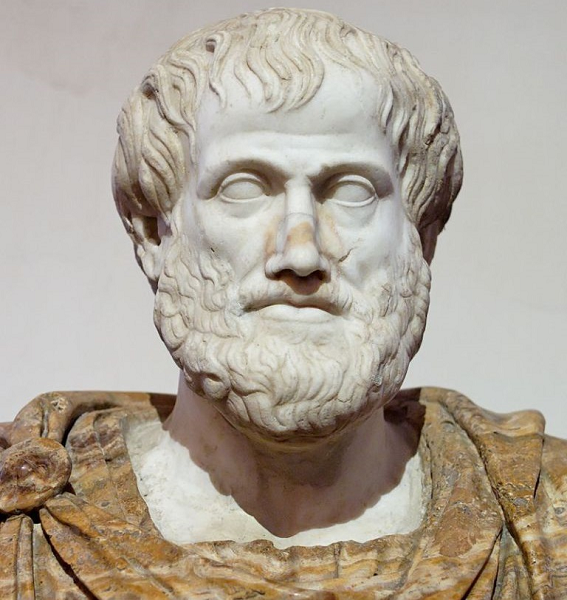

Aristote classait les êtres vivants en quatre grands groupes : le règne minéral, végétal, animal, et celui de l’homme, qu’il plaçait à part. Il proposait aussi d’autres critères pour organiser le vivant : la présence ou non de sang (animaux sanguins comme les mammifères et non sanguins comme les insectes), le mode de reproduction (ovipares ou vivipares), et le milieu de vie (terrestres, aquatiques ou aériens).

Pour le philosophe, l’humain n’était pas un simple animal, mais un être supérieur doté de raison, capable de penser et de gouverner. Il le situait au sommet d’une échelle des êtres (scala naturae), qui allait des formes les plus simples (comme les plantes) aux plus complexes.

Ces bases ont fini par inspiré, bien des siècles plus tard, les travaux d’un naturaliste suédois : un dénommé Carl von Linné. Ce dernier, souvent surnommé le père de la taxinomie moderne, a développé dans son ouvrage Systema Naturae une classification scientifique encore en partie utilisée aujourd’hui. Il a posé de nouvelles bases, notamment la méthode de nomenclature binominale, tout en s’appuyant et en enrichissant les critères initiaux proposés par Aristote.

Polymathe

Personne aux connaissances variées et approfondies, notamment en art et en science. Ce terme désigne quelqu’un ayant une culture étendue et sérieuse, capable de produire des connaissances originales dans différents domaines.

Le concept de la nomenclature binominale est relativement simple : chaque espèce vivante se voit attribuer un nom scientifique unique composé de deux éléments en latin : le nom du genre, suivi du nom de l’espèce. Par exemple, pour l’espèce humaine, le nom du genre est Homo et celui de l’espèce est sapiens.

Ce système permet de structurer plus efficacement nos connaissances sur les espèces et s’est avéré indispensable pour les premières représentations de l’arbre du vivant.

Taxinomie

Nous parlons ici d’une branche des sciences naturelles qui étudie la diversité du monde vivant en classant les organismes en espèces et en les organisant dans des catégories hiérarchisées appelées taxons. Son objectif ? Identifier, nommer et classer les différentes formes de vie.

La vision évolutionniste

Contexte historique oblige, qu’il s’agisse d’Aristote ou de Linné, tous deux étaient profondément influencés par la pensée anthropocentrique de leur époque. Ce terme, issu du grec ancien (anthropos, signifiant “homme”, et kentrikos, signifiant “central”), reflétait une vision hiérarchique de la nature qui plaçait l’homme au sommet de la création.

Ce concept religieux d’échelle du vivant plaçait les minéraux, les plantes, les animaux et Dieu dans un ordre hiérarchique. Influencé par cette vision chrétienne, Linné fut pourtant l’un des premiers à classer l’homme parmi les primates. Ce mot, tiré du latin primas, signifie “le premier” et reflète la place importante qu’il donnait à cette catégorie dans sa classification.

Les espèces ont été créées telles qu’elles sont et n’ont pas changé depuis leur création, selon la Bible.

Les organismes évoluent en s’adaptant à leur environnement et modifient leur anatomie au fil des générations.

Les individus les mieux adaptés à leur environnement ont plus de chances de survivre et de se reproduire, transmettant ainsi leurs caractères favorables à leur descendance, via la sélection naturelle.

Le développement de la science, souvent en opposition aux idées créationnistes de l’Église, viendra remettre en question cette vision. L’un des premiers à s’y confronter est le naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck, souvent considéré comme le père de la biologie.

Lamarck est à l’origine du concept de “transformisme”, une idée selon laquelle les espèces évoluent et se transforment au fil du temps. Bien que cette notion semble évidente aujourd’hui, elle était fortement contestée à son époque. Darwin s’inspirera de cette idée pour développer sa propre théorie de l’évolution, et ce bien qu’il existe de grandes différences entre leurs approches.

L’exemple de la girafe illustre d’ailleurs particulièrement bien ces divergences.

Le cou de la girafe

Pour Lamarck, les girafes auraient étiré leur cou au fil du temps pour accéder à leur nourriture, et il croyait que cette caractéristique acquise serait transmise à leur descendance.

En revanche, selon Darwin, les girafes avec des cous légèrement plus longs auraient eu un avantage compétitif pour se nourrir dans des zones moins accessibles, ce qui les aurait rendues plus susceptibles de survivre et de se reproduire.

Phénotypique : quand on parle de phénotype, on se réfère aux traits physiques ou caractéristiques observables d’un organisme, tels que la couleur des yeux ou de la peau, déterminés par l’interaction entre le génotype et l’environnement.

Génotype : représente l’ensemble des gènes hérités par un individu, son patrimoine génétique.

L’arbre du vivant

L’analogie de l’arbre du vivant, telle qu’elle est utilisée aujourd’hui en phylogénie, ne repose pas uniquement sur les travaux de Darwin, mais sur les contributions d’une pléthore de chercheurs à travers les époques.

Parmi eux, on peut citer Georges Cuvier, souvent appelé le père de l’anatomie comparée et de la paléontologie. Ses travaux ont joué un rôle clé dans la classification des animaux en embranchements, classes, ordres, et autres catégories.

La taxinomie traditionnelle

Étudie les similitudes et les différences anatomiques entre les organismes, essentielles pour comprendre leur évolution et leur adaptation.

La taxinomie traditionnelle, fondée uniquement sur des caractéristiques visibles — parfois influencée par des croyances —, a progressivement laissé place à la phylogénie. Cette approche moderne combine des données génétiques, moléculaires, anatomiques et morphologiques pour établir des relations évolutives entre les espèces.

Les sujets sont super intéressants

On en apprend des choses .. merci ☺️