Frédérique Lachaud, au fil de l’Angleterre médiévale

Interviews

AuteurRomain Piccolo

Frédérique Lachaud

Professeure et chercheuse

Agrégée d’histoire et ancienne élève de l’École normale supérieure, Frédérique Lachaud s’impose aujourd’hui comme l’une des voix les plus exigeantes et éclairées de l’histoire médiévale. Professeure à la Sorbonne, la chercheuse a forgé sa renommée à l’Université d’Oxford, où la thèse sur la culture matérielle à la cour d’Édouard Ier a ouvert la voie à une carrière consacrée à la pensée politique anglaise du XIIᵉ au XIVᵉ siècle. À travers des ouvrages majeurs comme L’Éthique du pouvoir (2010), qui décortique la notion d’« office », ou Jean sans Terre (2018), Frédérique Lachaud scrute avec rigueur les racines profondes du pouvoir et montre comment les élites médiévales construisaient et transmettaient leur autorité. Dans cet entretien, la professeure invite à découvrir son parcours, ses méthodes, et surtout la manière dont l’étude attentive du passé éclaire encore aujourd’hui les dynamiques politiques qui façonnent nos sociétés.

Sommaire

- Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler sur le Moyen Âge ?

- Comment l’étude des textiles peut-elle nous aider à mieux comprendre une époque ?

- Dans quelle langue sont écrites les sources sur lesquelles vous travaillez ?

- Quels historiens ou grandes figures de l’historiographie ont influencé votre réflexion ou guidé votre travail ?

- Quels sont, selon vous, les principaux écarts méthodologiques ou culturels entre l’historiographie française et celle du monde anglo-saxon ?

- Quelles différences majeures voyez-vous entre la construction du royaume d’Angleterre après l’invasion de Guillaume le Conquérant et celle du royaume de France ?

- Quel rôle jouait le catholicisme dans la société médiévale anglaise ?

- Pourquoi Jean Sans Terre est-il resté célèbre avec une réputation aussi négative ?

- D’où viennent les surnoms comme “Cœur de Lion” ou “Sans Terre” attribués aux rois ?

- L’interdisciplinarité tient-elle une place importante dans vos recherches ?

- Quel rôle les nouvelles technologies, comme l’IA, jouent-elles dans les recherches actuelles et à venir ?

- Et vous, cette cause vous touche-t-elle particulièrement ?

- Quels sont les grands thèmes ou domaines que l’historiographie contemporaine explore aujourd’hui ?

Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler sur le Moyen Âge ?

Alors, c’est une trajectoire un peu sinueuse. J’ai commencé à l’École normale de jeunes filles de Sèvres, sans me douter une seconde que j’allais un jour me spécialiser en histoire médiévale. En 1984, j’ai soutenu une maîtrise en histoire moderne, consacrée au droit de pourvoyance, tout en passant une licence d’anglais. À ce moment-là, mon objectif, c’était clairement de travailler sur l’histoire anglaise.

J’ai longtemps hésité entre l’époque moderne et le Moyen Âge. Et puis, pour des raisons assez pratiques, j’ai fini par m’orienter vers la médiévale.

Ma première maîtrise portait donc sur l’histoire du droit de pourvoyance – en gros, sur ces confiscations assorties de paiements différés, tout ce qui touchait à l’approvisionnement de l’entourage royal. Mon directeur de recherche, à l’époque, c’était Philippe Contamine, à Nanterre, et j’étais aussi suivie par Henri Dubois, à la Sorbonne.

Ensuite, j’ai passé l’agrégation, puis enchaîné avec un DEA à Nanterre, toujours en histoire anglaise, encore sous la direction de Philippe Contamine. Cette fois, mon sujet portait sur les distributions vestimentaires à la cour, qui, dès le début du XIVᵉ siècle, commencent à se codifier et à adopter des couleurs précises – comme l’a d’ailleurs très bien montré Michel Pastoureau dans ses travaux sur la para-héraldique.

C’est à ce moment-là que je suis partie en Angleterre. J’y avais déjà séjourné quelques mois pendant ma maîtrise, mais cette fois, j’ai obtenu une bourse de la Fondation Bess pour aller à Oxford, au Lincoln College. Et à peine arrivée, on m’a encouragée à candidater pour prolonger mon séjour. J’ai donc décroché un poste de Junior Research Fellow à St John’s College, où je suis restée quatre ans. Au total, j’ai passé cinq ans à Oxford.

C’est là que j’ai vraiment décidé de faire une thèse – un DPhil, comme on dit là-bas – sur la culture matérielle, en y intégrant une dimension politique. J’ai travaillé sous la direction de Malcolm Vale, spécialiste des relations franco-anglaises à la fin du Moyen Âge. Ma thèse, que j’ai soutenue en 1992, portait sur les systèmes de livraisons à la cour. Je me suis intéressée à l’histoire des objets, des étoffes, à l’organisation matérielle de la cour royale, notamment à travers l’office de la Grande Garde-Robe, chargé de fournir vêtements et objets au roi.

Ce lien entre culture matérielle et symbolique du pouvoir, c’est un fil rouge qui m’a toujours accompagnée.

De retour en France, j’ai été nommée maîtresse de conférences à Paris-IV, où je suis restée pendant dix-sept ans. J’y ai poursuivi mes travaux sur la culture matérielle, même si, à l’époque, ce n’était pas encore un thème très porteur. Progressivement, je me suis donc tournée vers d’autres sujets : la société nobilière, les représentations de la parenté à travers les tombeaux, la littérature de civilité…

Et petit à petit, j’ai défini un sujet d’habilitation sur la notion d’office, au sens de fonction et de responsabilité publique. J’ai exploré comment, aux XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, s’est construite une véritable culture de l’office, mêlant éthique personnelle, civilité et service du gouvernement. C’est à ce moment-là que je me suis mise à lire de plus près la littérature politique, notamment Jean de Salisbury, auteur du Polycraticus, un texte fondamental dans la pensée politique du Moyen Âge.

Après mon habilitation, j’ai été nommée professeure à l’université de Metz – c’était avant la fusion avec Nancy. J’y suis restée sept ans, en poursuivant mes recherches sur la pensée politique, la théorie du pouvoir, la littérature politique.

Puis, en 2017-2018, je suis revenue à la Sorbonne, mon université d’origine, cette fois comme professeure. Aujourd’hui, je travaille toujours sur l’histoire politique et les formes du pouvoir, mais je m’intéresse aussi à la vie urbaine. Mon terrain de prédilection reste le XIIᵉ et le XIIIᵉ siècle, même si j’ai aussi travaillé un peu sur le XVe – j’ai, par exemple, publié un article sur Fortescue. Disons que j’ai tendance à remonter dans le temps.

Ce que je cherche, c’est à croiser les thématiques : ne pas m’enfermer dans un seul champ. Faire dialoguer l’histoire politique, sociale, culturelle… Je trouve ça très fécond.

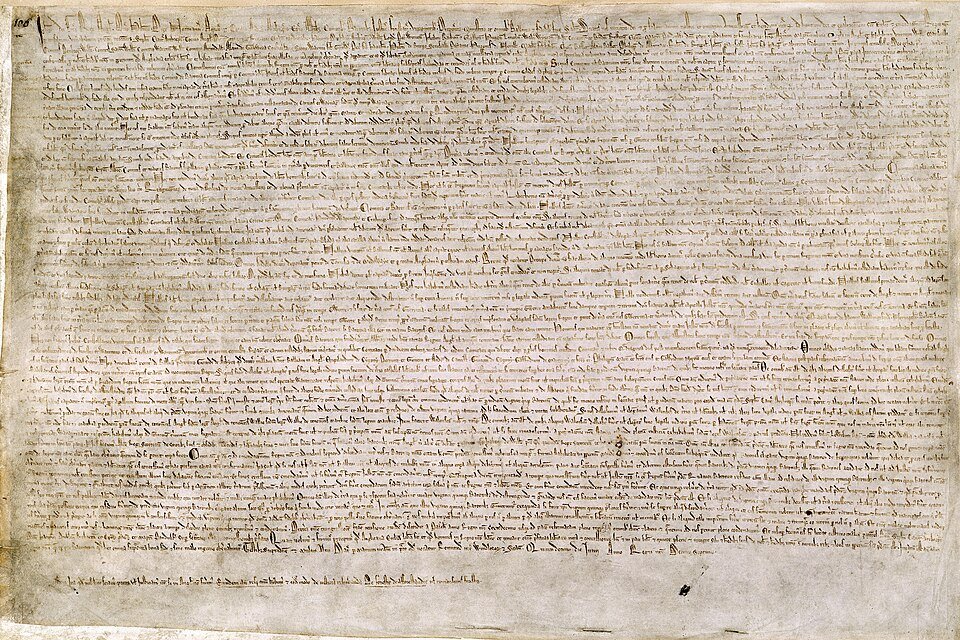

C’est dans cet esprit que j’ai décidé d’écrire une biographie de Jean sans Terre. En cours, on parle souvent de la Grande Charte, parfois de Jean sans Terre, mais bien plus souvent de Richard Cœur de Lion. Il existait déjà de bons ouvrages en français sur Henri II ou Richard, mais rien sur Jean – ni sur son fils, Henri III, d’ailleurs.

En anglais, en revanche, les travaux abondent. Je me suis dit qu’il y avait là un vrai manque à combler en français, et que ce serait à la fois utile et stimulant d’y travailler. Je ne vais pas mentir : ça a été un exercice difficile. Les sources sont nombreuses – des centaines de documents de la chancellerie, de l’échiquier, etc. – et la bibliographie secondaire est énorme.

La biographie, c’est un genre particulier. Il faut maintenir une forme de sympathie, ou du moins de curiosité, pour son personnage… Ce qui n’est pas évident avec Jean sans Terre, disons-le. Ce n’est pas le roi le plus attachant ! Mais j’ai tenté de le comprendre, de cerner ses choix, de restituer la chronologie sans perdre le lecteur, tout en transmettant un maximum d’informations.

C’était ma première biographie, et j’ai trouvé que ce genre offrait une belle occasion de s’adresser à la fois au public académique, aux étudiants, et à un lectorat plus large. J’ai voulu rester accessible sans être simpliste. Et pourquoi pas, un jour, retenter l’expérience… avec un autre personnage.

Comment l’étude des textiles peut-elle nous aider à mieux comprendre une époque ?

Il y a plusieurs aspects, en fait. Le premier, c’est que, par exemple, j’avais écrit un petit article pour la bibliothèque de l’école Deschartes, et j’y parlais justement de ça : quand on réfléchit à une époque passée – disons les années 1840, 1850, 1860 – le vêtement, très souvent, c’est ce qui nous permet de visualiser concrètement cette période.

C’est pareil pour l’armure, d’ailleurs. C’est un objet qui parle, qui incarne presque physiquement le passage du temps. Et je pense qu’on pourrait le mettre davantage en valeur dans les études historiques, surtout quand il s’agit de s’adresser au grand public. On oublie parfois à quel point l’image du vêtement ancre une époque dans l’imaginaire collectif.

Si vous regardez les vieux dictionnaires, il y avait toujours une double-page consacrée aux costumes. On voyait, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine, l’évolution vestimentaire. C’était une manière très visuelle de fixer les périodes. Et c’est une chose qu’il faut garder en tête : pour les gens de l’époque aussi, le vêtement était un marqueur du temps qui passe.

Après, il y a bien sûr l’aspect matériel.

On a aujourd’hui accès à des documents écrits, mais ils sont souvent difficiles à exploiter. Très souvent, on ne sait pas exactement à quoi correspondent les noms d’objets ou les types de textiles. Pour certains – les soieries, les draps de laine, les étoffes mélangées – c’est parfois un vrai casse-tête d’établir des correspondances entre les rares restes archéologiques, ce qu’on trouve dans les musées, et ce qu’on lit dans les textes. C’est un vrai défi.

En réalité, on a très peu de textiles archéologiques. Ceux qu’on a ont été conservés dans des conditions très particulières : des échantillons retrouvés dans des marécages – ce qu’on appelle les bogs en anglais – ou dans des tombeaux, comme ces fragments de soie qui enveloppaient des reliques. Mais ce sont des cas exceptionnels.

Et puis, il y a toute la dimension iconographique. On peut bien sûr s’appuyer sur des fresques, des manuscrits enluminés… mais les manuscrits sont souvent petits, et les détails, très difficiles à déchiffrer. Avant le XVe siècle, on commence à voir des représentations un peu plus lisibles, notamment sur panneaux de bois, mais malgré tout, ça reste complexe.

Bref, tout ce volet documentaire est très difficile à manier. On peut passer un temps fou à essayer d’interpréter tout ça, à croiser des sources très différentes.

Et puis, évidemment, il y a la question de l’usage du vêtement. Là, on entre dans les aspects sociaux et économiques. Le vêtement nous en dit long sur la richesse, sur la fortune. Un habit aristocratique complet, avec toutes ses pièces, coûtait l’équivalent d’une voiture aujourd’hui. On est très loin de notre rapport actuel aux vêtements, qu’on achète à bas prix et qu’on jette facilement.

Au XIIIe siècle, c’est un investissement colossal. C’est d’ailleurs ce qui explique la prospérité des villes drapantes. Dans les documents, on retrouve parfois les prix de ces vêtements, ce qui nous permet de mieux situer leur valeur et de comprendre à quels milieux sociaux ils étaient destinés.

Une idée que j’ai développée – je crois que c’était lors d’un colloque en hommage à Malcolm Vale, après son départ à la retraite – c’est que les distributions de vêtements au sein de l’aristocratie servaient aussi à structurer la société. Elles contribuaient à une hiérarchisation visible, matérielle, et parfois encadrée par les lois somptuaires.

Certaines lois, dès le XIIIe siècle, nous disent très clairement ce que les autorités autorisaient ou interdisaient en matière de dépenses vestimentaires selon les statuts sociaux.

Et puis, il y a une dimension politique très forte. Si l’on regarde les distributions de vêtements de prêt – à l’occasion d’un mariage, d’un adoubement, d’une grande fête – on voit que le seigneur cherchait à s’entourer de personnes habillées d’une même couleur. C’était une manière de créer une unité visuelle, un effet de cohérence.

À Pâques ou à la Pentecôte, par exemple, on portait souvent du vert. Lors d’un mariage, les proches du seigneur étaient habillés de robes de la même couleur, pour produire une impression d’ensemble.

Au fil du temps – notamment au début du XIVe siècle – ces distributions prennent un sens plus politique. Ce ne sont pas forcément des couleurs héraldiques, mais elles deviennent identifiables à tel ou tel prince. Ceux qui veulent afficher leur fidélité ou leur proximité vont les porter. Ce phénomène se développe vraiment dans les années 1320-1330.

Avant cela, aux XIIe et XIIIe siècles, on observe déjà des efforts de hiérarchisation dans les entourages, mais sans cette symbolique politique de la couleur. Au mieux, on portait une croix avant de partir au combat – mais ce n’est pas la même logique.

C’est un sujet que j’ai étudié sous plusieurs angles. À un moment, j’ai aussi travaillé sur l’édition d’un petit inventaire. On a parfois la chance de tomber sur ce type de source, qui nous permet de voir très concrètement quels vêtements et quels objets – surtout les accessoires – étaient possédés et transmis.

Les vêtements, eux, étaient souvent transmis de manière orale, mais les objets précieux, comme les livres, faisaient l’objet de legs plus formels. C’était une manière de laisser une trace, une mémoire.

Et puis, oui, dans les années 95-96, j’ai aussi été sollicitée pour un grand colloque à Bercy sur la fiscalité, organisé notamment par Philippe Contamine. J’avais alors travaillé sur l’assiette de l’impôt sur les biens meubles. On a pas mal d’inventaires pour l’Angleterre, qui listent les biens soumis à certaines taxes. Et ça nous donne un aperçu de ce que les gens possédaient : ustensiles de cuisine, objets en métal, accessoires vestimentaires…

Donc voilà, tout cela s’inscrit dans mes travaux sur la culture matérielle. Et bien sûr, cela repose toujours sur les sources de l’époque, qu’il faut interroger, croiser, interpréter, encore et encore…

Dans quelle langue sont écrites les sources sur lesquelles vous travaillez ?

Pour ce qui est de mon époque – enfin, des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles – les sources sont essentiellement en latin. En fait, on n’a quasiment rien en anglais à ce moment-là. L’anglais commence tout juste à apparaître dans les documents vers le milieu du XIVᵉ siècle.

Donc, quand on travaille sur la culture matérielle à cette période, toutes les sources écrites sont en latin. On trouve bien quelques textes en français au XIIIᵉ siècle, parce qu’en Angleterre on écrivait – et on parlait aussi – le français. Mais malgré tout, la langue principale des archives, des documents officiels, c’est le latin.

Quels historiens ou grandes figures de l’historiographie ont influencé votre réflexion ou guidé votre travail ?

Oui… et non. Je dirais que je suis assez éclectique. Bien sûr, il y a des chercheurs que j’admire profondément – certains que j’ai eu la chance de connaître. Je pense à Michel Pastoureau, par exemple. Je le connais bien, et j’aime énormément ses travaux, même si je ne suis pas toujours d’accord avec lui. Et puis, il y a Philippe Contamine, qui a été pour moi un véritable maître.

Mais au fond, je suis plutôt quelqu’un qui pioche un peu partout. Il m’arrive de tomber sur un article signé par un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, et de me dire : mais c’est formidable, cette idée, cette approche ! Ça m’inspire énormément. À côté de ça, certains grands ouvrages me touchent moins. Donc non, je ne me rattache pas vraiment à une école ou à une tendance particulière. C’est peut-être un tort, mais j’aime découvrir, me laisser surprendre. Parfois ça accroche, parfois non. Et puis, ça dépend aussi de l’état de mes propres connaissances à ce moment-là. Il m’arrive de relire un article que j’avais trouvé un peu fade la première fois, et de le trouver tout à coup passionnant, parce que j’ai entre-temps affiné mon regard.

Mais ce qui me touche le plus, au-delà des lectures, c’est le contact direct avec les sources. C’est là que l’émotion est la plus forte. Même les sources publiées, si on les lit vraiment attentivement, sont déjà de formidables témoins. Mais dans les archives, c’est autre chose. Je me souviens, pendant ma thèse, j’ai été saisie. Je tombais sur des paquets de lettres, des documents… Et tout d’un coup, on bascule. On est au XIIIᵉ siècle. Il y a quelque chose de physique, presque charnel, dans cette rencontre avec le passé. C’est très puissant, très émouvant. Tant qu’on ne l’a pas vécu, c’est difficile à expliquer.

Et puis, quand on lit avec attention un grand texte du XIIᵉ ou XIIIᵉ siècle, on perçoit très vite qu’on a affaire à de vraies pensées, à une forme de lucidité, parfois même à des fulgurances. Le plus difficile, c’est d’essayer de reconstituer leur univers mental, de comprendre comment eux voyaient le monde. Et je crois qu’il faut commencer par cela : de la sympathie, de l’ouverture. Ensuite seulement vient la mise à distance, le regard critique.

C’est vrai aussi que certaines thématiques d’aujourd’hui nous aident à relire les sources différemment. Je pense, par exemple, à l’histoire des émotions. Elle m’a permis de revenir sur certains textes avec un regard neuf. Il y a des sujets “à la mode” qu’on croit éloignés de nos objets d’étude, mais qui, en réalité, offrent des clés pour les approcher autrement.

Lire en dehors de son domaine, s’ouvrir à d’autres disciplines, lire un peu de philosophie, s’intéresser à l’anthropologie, à la sociologie… tout cela enrichit énormément. Ça permet de revenir à ses propres objets d’étude avec un regard plus aiguisé. Le seul problème, c’est qu’on oublie vite. On travaille de manière très intense sur un sujet pendant des mois, voire des années, et puis on passe à autre chose. On perd parfois les repères qu’on avait patiemment construits.

Mais j’aime ça, justement : lire à côté, explorer d’autres champs. Et puis il y a des questions très actuelles, en politique par exemple : qu’est-ce que faire corps dans une république ? Qu’est-ce que vivre ensemble ? Qu’est-ce qu’une société ? Comment prend-on une décision politique ? Qu’est-ce que ça veut dire, conseiller quelqu’un ?

Toutes ces questions, qu’on croit très contemporaines, étaient déjà là -formulées autrement, bien sûr – aux XIIᵉ et XIIIᵉ siècles. Les hommes et les femmes de cette époque se les posaient aussi. Et je pense que, quand on prend le temps d’écouter d’autres disciplines, on revient aux sources médiévales avec un regard plus riche, plus profond.

Mais voilà… nos cerveaux ne sont pas des machines. Et parfois, quand on change de sujet, on perd un peu les fils, les repères. C’est mon cas, en tout cas.

Quels sont, selon vous, les principaux écarts méthodologiques ou culturels entre l’historiographie française et celle du monde anglo-saxon ?

Oui, il y a de vraies différences. Bien sûr, il existe quelques points communs, mais dans l’ensemble, ce sont quand même des historiographies assez distinctes. Tout ce qui touche au droit, par exemple, est abordé de manière très différente. Et ce qui complique encore les choses, c’est que ces traditions sont aujourd’hui devenues si éloignées qu’on ne sait parfois même plus si l’on parle du même objet… ou de deux réalités complètement différentes. Cela rend les comparaisons, les tentatives de rapprochement, vraiment délicates.

Cela dit, je continue à travailler avec des collègues britanniques et américains. On a la chance de pouvoir les croiser régulièrement – ils viennent souvent à Paris. Par exemple, on a récemment lancé un projet autour du fils de Philippe Auguste, qui, en 1216, a brièvement envisagé de revendiquer le trône d’Angleterre. Et là, la collaboration fonctionne très bien. Il y a d’excellents spécialistes anglais et américains de l’histoire de France, vraiment.

Mais c’est vrai que les corpus documentaires ne sont pas du tout comparables. Les collègues français qui travaillent sur l’Angleterre finissent souvent par adopter des méthodes proches de celles des Anglo-Saxons, parce qu’on travaille sur les mêmes sources, donc dans la même logique historiographique. Mais dès qu’on cherche à faire un vrai travail comparatif entre la France et l’Angleterre, ça se complique. La documentation anglaise, surtout pour les périodes hautes, est beaucoup plus abondante. Le XIIIᵉ siècle, notamment, est très riche. Du coup, les outils ne sont pas les mêmes, les possibilités d’analyse non plus.

Et puis, il y a des différences dans la manière même de faire de la recherche. En France, j’ai l’impression qu’on est un peu plus contraints. En Angleterre aussi, bien sûr, mais il y a encore une tradition assez forte – même si elle s’essouffle – d’histoire politique très technique, très érudite, souvent centrée sur le droit, avec des débats très nourris sur la noblesse, les entourages royaux, ce genre de choses.

Il y a aussi, là-bas, des maisons d’édition qui continuent d’accueillir ce type de travaux : des biographies très fouillées, avec un gros appareil critique, des notes abondantes, un vrai souci du détail. En France, c’est devenu plus compliqué. Beaucoup de maisons d’édition universitaires ont disparu, et celles qui restent sont moins enclines à publier ce genre de monographie.

Et puis, il y a un autre obstacle : les charges administratives, les heures d’enseignement, les concours… tout cela pèse lourd. Obtenir un congé sabbatique reste difficile. Et comme on a peu de temps pour écrire, beaucoup de collègues, après la thèse et l’habilitation, peinent à publier des monographies. On produit des choses de grande qualité, mais dans des formats plus courts : des actes de colloques, des articles pour des ouvrages collectifs, des contributions à des mélanges. On publie peu dans des revues savantes, faute de temps, et souvent en réponse à des sollicitations.

Donc oui, il y a des différences, et pas seulement intellectuelles. Elles tiennent aussi aux conditions de travail.

Cela dit, je crois qu’il y a aujourd’hui davantage de médiévistes en France qu’en Angleterre. Là-bas, beaucoup de postes ont disparu. Un médiéviste partait à la retraite, et il était remplacé par un moderniste ou un spécialiste d’histoire contemporaine.

Les traditions sont aussi très différentes. Il n’y a pas eu d’école des Annales en Angleterre, même si certains travaux récents s’en inspirent. Et ce qu’on voit moins en France – même sur l’histoire de France – c’est cette tradition anglo-saxonne d’histoire politique “pure et dure”, très technique, parfois très inventive. Elle existe encore chez nous, mais elle est moins massive, moins visible qu’en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou même en Australie.

Aux États-Unis, d’ailleurs, il y a encore une école très érudite d’histoire médiévale, souvent centrée sur la France. Je pense à des figures comme John Baldwin ou Elizabeth Brown – tous deux nous ont quittés récemment – mais il y a aussi de jeunes chercheurs qui poursuivent dans cette veine. En France, on s’oriente davantage vers de grandes thématiques, parfois très structurantes, sans exclure l’érudition pour autant – elle se loge peut-être davantage aujourd’hui dans l’histoire religieuse ou les pratiques sociales.

Quant à l’histoire politique, elle s’est un peu retirée, sauf exceptions. Elle a parfois glissé vers des approches régionales, ou s’est déplacée vers les marges du Moyen Âge. Mais oui, les divergences existent. Et, très souvent, quand on travaille sur l’Angleterre, on finit, d’une manière ou d’une autre, par travailler… à l’anglaise. Je crois que c’est inévitable.

Quelles différences majeures voyez-vous entre la construction du royaume d’Angleterre après l’invasion de Guillaume le Conquérant et celle du royaume de France ?

L’une des grandes difficultés pour les historiens, c’est de mesurer ce qui relève de la continuité et ce qui relève de la rupture, après la conquête normande. Il ne faut pas oublier qu’au début du XIᵉ siècle, il y avait déjà eu un bouleversement politique majeur, avec l’installation d’un gouvernement scandinave en Angleterre, sous le règne de Knut – un régime qui a duré plusieurs décennies.

Et puis, en 1066, Guillaume arrive. Là, on voit se mettre en place un nouveau système de pouvoir : certains cadres sont maintenus, d’autres disparaissent, d’autres encore s’adaptent. Ce qui est assez singulier, c’est que ces nouveaux maîtres conservent leurs terres en France. On a donc un gouvernement qui est bien celui du royaume d’Angleterre, avec une véritable couronne anglaise… mais dont le souverain reste, jusqu’en 1204, aussi duc de Normandie. Et à partir de 1154, avec l’avènement d’Henri II Plantagenêt, les choses se compliquent encore.

Henri II, c’est un personnage-clé : comte d’Anjou, comte du Maine, seigneur d’une partie de la Touraine, duc de Normandie… et, par son mariage avec Aliénor d’Aquitaine, il devient aussi duc d’Aquitaine. On se retrouve alors avec un ensemble très vaste, que certains appellent l’“Empire Plantagenêt” ou “Empire angevin”. C’est une expression séduisante, presque romanesque… mais il faut bien comprendre que chaque territoire conserve ses traditions. En réalité, les élites circulent surtout entre la Normandie et l’Angleterre ; les autres terres sont beaucoup moins intégrées.

Pour les historiens, la vraie difficulté, c’est de savoir dans quelle mesure ces élites venues du nord de la France, notamment de Normandie, ont remplacé – ou non – les anciennes élites anglaises. Du côté de l’aristocratie terrienne, on peut parler d’un remplacement assez net. Mais dans les villes, la situation est beaucoup plus nuancée. Ces nouvelles élites parlent français, utilisent le latin pour les documents, et culturellement, elles sont très proches de celles du nord de la France. Mais l’Angleterre, malgré tout, reste un royaume très particulier, avec des structures anciennes qui remontent au Xe siècle : les comtés, les shérifs, les institutions locales…

Et ces élites sont, en quelque sorte, “à cheval sur la Manche” : certaines familles gardent des terres en France, ce qui rend la lecture des événements plus complexe encore. Ce qu’on voit, au XIIᵉ siècle, c’est l’émergence d’une élite qui cherche à se raconter : à dire qu’elle s’est installée dans un royaume nouveau pour elle, tout en intégrant son propre passé au récit de l’Angleterre. Cela produit une floraison d’écrits historiographiques, particulièrement dans la première moitié du siècle.

Il y a énormément de chroniques. C’est une documentation très riche, et dans ces textes, on sent bien la volonté d’intégrer, d’articuler plusieurs héritages, d’adapter le passé anglais à cette nouvelle configuration politique et sociale.

Les grandes césures, dans cette histoire, sont d’abord 1154 : l’arrivée des Plantagenêt, après une guerre civile prolongée entre 1135 et 1154, qui a fragilisé l’ensemble. Puis vient 1204 : la perte de la Normandie face à Philippe Auguste. Les rois d’Angleterre conservent alors l’Aquitaine, mais leur position est redéfinie, notamment par le traité de Paris de 1259, signé avec Louis IX.

Et ensuite, au XIVᵉ siècle, c’est le dossier de l’Aquitaine qui relance les tensions. C’est le point de départ de ce qu’on appellera plus tard la guerre de Cent Ans. Ce n’est pas seulement une rivalité entre deux rois ou deux cours : ce sont deux sociétés, deux mondes, avec des intérêts divergents. Et tout se joue localement. Certains seigneurs ont leurs propres revendications, leurs enjeux propres. Ce n’est pas simplement une affaire de gouvernance : ce sont des sociétés entières qui s’opposent. Et ça, on le voit encore aujourd’hui dans certains conflits contemporains : tant que les sociétés, les bases sociales, ne sont pas alignées, la paix reste difficile à construire.

Ce sont des périodes complexes, très riches. Et je crois qu’un des grands défis, pour les jeunes chercheurs – je le vois chez les étudiants de master ou de doctorat – c’est justement d’entrer dans cette complexité, de la restituer. Il faut évidemment guider le lecteur, rendre les choses lisibles, mais sans simplifier à l’excès.

Ces sociétés médiévales sont extrêmement denses. On y trouve une cohabitation entre une grande pauvreté et une richesse très ostentatoire. Ce sont aussi des sociétés d’investissement : on construit des ponts, des ports, des canaux, on développe les marchés, les foires… Le commerce est actif, il y a des échanges vers l’Orient… C’est une période d’expansion.

Et une part importante du paysage que nous connaissons aujourd’hui – en France comme en Angleterre – remonte à cette époque.

L’enjeu, vraiment, c’est de faire apparaître cette richesse, cette complexité, tout en traçant un fil directeur, pour que le lecteur ne se perde pas. Mais il ne faut pas aplanir à tout prix. La complexité est au cœur du Moyen Âge – et dès qu’on entre dans les sources, on le comprend très vite.

Quel rôle jouait le catholicisme dans la société médiévale anglaise ?

En réalité, la question ne se pose même pas : tout le monde est chrétien. Bien sûr, il existe des communautés juives, présentes dans plusieurs villes, mais globalement, la société est chrétienne, et l’Église y occupe une place absolument centrale – à la fois politique, sociale et, bien sûr, religieuse.

Les rois eux-mêmes se vivent comme investis d’une mission spirituelle. Tout est profondément intriqué. On ne distingue pas clairement les sphères, ce n’est pas un enjeu. Ça va de soi. Ce qui est d’ailleurs fascinant à cette époque, c’est ce qu’on appelle aujourd’hui la croisade. Mais à l’origine, c’est avant tout un pèlerinage.

On est prêt à prendre les armes pour ça. Et on voit bien que les populations sont disposées à partir – par goût de l’aventure, oui, pour découvrir de nouveaux horizons, mais aussi poussées par un profond sentiment de devoir religieux.

Il y a eu des moments de coexistence relativement pacifique, c’est vrai. Mais à partir de la fin du XIIᵉ siècle, l’hostilité envers les Juifs devient de plus en plus marquée. On entre dans un contexte très particulier, presque eschatologique, avec cette idée que la fin des temps est proche, portée notamment par la Troisième Croisade et le rêve d’une paix retrouvée à Jérusalem. C’est dans ce climat que surgissent des violences : les attaques de 1189-1190 en sont un exemple frappant.

Peu à peu, cela entraîne une véritable dégradation du statut des Juifs, en Angleterre comme en France. On le perçoit très nettement dès la fin du XIIᵉ siècle, surtout du côté anglais.

Mais encore une fois, il faut comprendre que la société médiévale ne raisonne pas en termes de sphères séparées comme nous le faisons aujourd’hui. La vision du monde est globale : elle est religieuse, certes, mais aussi politique, sociale. La société se pense comme un corps – le corps du Christ.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de tensions, ni de conflits bien concrets. Il y en a. Des conflits d’autorité, parfois très vifs. On pense à l’opposition célèbre entre Thomas Becket et Henri II : qui a le droit de juger un clerc criminel ? Est-ce que cela relève de la justice ecclésiastique, ou bien de la justice royale ?

On trouve aussi des tensions fiscales, entre établissements religieux et seigneurs laïcs. Mais dans l’ensemble, dans les représentations collectives de l’époque, la séparation des pouvoirs n’a pas de sens. La société fonctionne comme un tout cohérent. Alors non, vraiment, la question ne se pose pas.

Pourquoi Jean Sans Terre est-il resté célèbre avec une réputation aussi négative ?

C’est difficile à dire. Oui, on peut qualifier Jean sans Terre de tyran – en tout cas, c’est ainsi qu’il a souvent été perçu – mais il faut immédiatement préciser que le mot “tyran” a aujourd’hui une charge tout autre. Quand on l’emploie, on pense aussitôt au XXe siècle, à des figures d’un ordre tout à fait différent. Jean, évidemment, n’est pas de cette trempe-là. Mais il n’empêche qu’il traîne, dès son vivant, cette réputation de tyrannie.

Et ça commence mal. Sa première grande initiative politique, c’est l’expédition en Irlande, en 1185. C’est un échec. Tout se passe mal : il est probablement mal conseillé, mal accueilli aussi… peut-être pas encore tout à fait prêt. En tout cas, les débuts sont très peu prometteurs.

Ensuite vient l’absence de Richard Cœur de Lion, parti en croisade. Et là, Jean comprend qu’il ne sera sans doute pas désigné comme successeur, malgré le fait que Richard n’ait pas d’enfant. Richard, en réalité, préfère transmettre le pouvoir à son neveu. C’est à ce moment que Jean entre en rébellion. C’est l’image bien connue, souvent relayée par les films : le “méchant” Jean sans Terre, qui profite de l’absence de son frère pour tenter de s’emparer du pouvoir. Robin des Bois ne dit pas autre chose.

Mais cette tentative se retourne contre lui. Et ce qu’on lui reproche, déjà à l’époque, c’est une forme de lâcheté, ou du moins d’irresponsabilité. Quand Richard revient de captivité, Jean fuit en Normandie pour éviter l’affrontement, abandonnant ceux qui lui avaient été fidèles. Les chroniqueurs n’oublient pas ce genre de détails.

Une fois sur le trône, le bilan est contrasté. Il y a, certes, des mesures positives – en matière administrative, notamment – et en Irlande, certaines politiques ont plutôt été bien accueillies. Mais on note aussi des erreurs manifestes et des décisions brutales, voire paranoïaques, à l’encontre de membres de son entourage, comme la famille des Braose, qu’il soupçonne de comploter contre lui.

Ce qui aggrave encore son image, c’est la perte des territoires continentaux, notamment la Normandie. Ce revers le discrédite durablement auprès des élites anglaises. À partir de là, ce qu’on appelle une “légende noire” se met en place. Elle prend forme autour de 1214-1215, avec la Grande Charte. Les barons révoltés font circuler des rumeurs – certaines fondées, d’autres non – mais en tout cas, la mécanique de l’image est lancée.

Même sa mort, pourtant naturelle – il meurt de dysenterie – est aussitôt entourée de soupçons : on prétend qu’il a été empoisonné. Dans la culture politique médiévale, un tyran ne meurt pas dans son lit. Il est trahi, il est tué. C’est une manière de faire coller sa fin à son portrait. C’est là que la légende prend une forme définitive : empoisonné par un moine, victime d’un complot, image d’un règne maudit.

Il y aura bien un moment de retournement, au moment de la Réforme. Puisqu’on dit que Jean a été tué par un moine, certains y voient le signe qu’il était peut-être du “bon côté”. Il devient, pendant quelques décennies, une sorte de figure inversée, presque réhabilitée. Mais cette lecture ne dure pas. Rapidement, la légende noire reprend le dessus.

Quand on retourne aux sources, on voit un homme qui, oui, a sans doute commis des actes violents, qui a sans doute manqué de discernement à certains moments, et fait preuve d’une forme de cruauté. Mais il n’est pas le seul, loin de là. Ce qui le distingue peut-être, c’est qu’il n’a pas su – ou pas voulu – soigner son image. Là où Philippe Auguste bénéficie du soutien de clercs, de chroniqueurs, de poètes, qui œuvrent à construire une mémoire favorable, Jean, lui, n’a personne pour prendre sa défense. Pas de chronique à sa gloire. Pas de poème de cour. Rien pour contrebalancer les critiques.

Est-ce un aveuglement stratégique ? Une forme de désintérêt pour l’image publique ? Peut-être. Il a bien quelques soutiens, mais très isolés.

Et puis, il faut aussi replacer tout cela dans un contexte. Il y a sans doute une part de malchance, mais aussi un problème structurel plus large : l’Empire Plantagenêt – ou “Empire angevin” – était intrinsèquement instable. Trop vaste, trop hétérogène. Les élites locales poursuivaient des intérêts très divergents, et maintenir la cohésion de l’ensemble demandait une énergie et une autorité considérables. À long terme, ce n’était probablement pas tenable.

D’ailleurs, on ne sait pas vraiment si Henri II avait pour projet de perpétuer cet ensemble. Il a peut-être eu l’intention de répartir les territoires entre ses fils. Mais les fils meurent, les uns après les autres… Ce qui a permis à l’Empire de durer encore une génération ou deux, mais dans une forme fragile, vouée à s’effondrer.

Ce qui m’a captivée, en travaillant sur Jean sans Terre, c’est le rythme effréné de sa vie. Il est constamment sous pression, toujours en mouvement, essayant de satisfaire des demandes contradictoires, de maintenir des équilibres impossibles. Il y a un déficit d’autorité évident. Et dès le début, il traîne un vrai problème de légitimité : son neveu Arthur, qu’il fait probablement disparaître, reste dans toutes les mémoires comme l’héritier “légitime”. On ne sait pas comment Jean s’en est débarrassé — exécution sommaire ? assassinat ? disparition obscure ? – mais cela lui colle à la peau.

Ce manque de légitimité, il ne parviendra jamais à le combler. Peut-être qu’une croisade aurait pu restaurer son image. Il en a eu l’occasion, mais il ne l’a pas saisie.

D’où viennent les surnoms comme “Cœur de Lion” ou “Sans Terre” attribués aux rois ?

Oui, quasiment tous ces surnoms sont contemporains. Prenez “Cœur de Lion”, par exemple : Richard le porte déjà de son vivant. Même chose pour Robert, dit “Courteheuse”. Et dans le cas de Jean sans Terre, on pense que c’est son père, Henri II, qui lui aurait donné ce surnom.

Pourquoi ? Parce qu’au moment du premier partage des terres entre ses fils, Jean est encore très jeune, né bien après ses frères. Résultat : il ne reçoit rien. Aucun fief, aucun territoire. Il n’était tout simplement pas prévu dans la répartition. Et donc, son père l’aurait surnommé “Sans Terre” — littéralement, parce qu’il n’avait pas de terre.

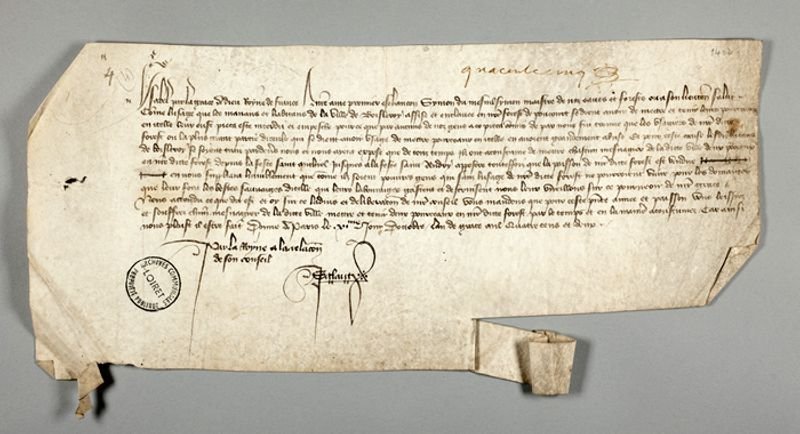

Ce qui est intéressant, c’est que ce surnom est très peu employé dans les sources anglaises. En réalité, ce sont surtout les Français qui s’en emparent, notamment au moment où Philippe Auguste lance sa grande offensive de propagande, après la perte de la Normandie par Jean.

C’est à ce moment-là que le surnom prend un tour moqueur : “Sans Terre”, comme une manière de souligner l’échec, la dépossession. C’est un jeu de mots politique, une piqûre rhétorique.

En anglais, on trouve parfois “John Lackland” – il existe même une biographie qui porte ce titre. Mais globalement, les Anglais l’appellent simplement King John, ou juste John. Le surnom “Sans Terre”, lui, est resté davantage dans la tradition française.

L’interdisciplinarité tient-elle une place importante dans vos recherches ?

En ce moment, je travaille sur Londres au XIIᵉ siècle, dans le cadre d’un ouvrage un peu plus grand public. Et pour ça, je dois m’intéresser aux fouilles archéologiques, parce qu’on a retrouvé énormément de choses dans la ville. Il y a eu de nombreuses campagnes, avec beaucoup d’objets mis au jour. Donc oui, je me plonge un peu dans la céramique… Après, ça dépend vraiment du projet.

Mais il faut bien comprendre que quand on fait de l’interdisciplinarité, on n’aura jamais – sauf exceptions très rares – la même maîtrise des techniques propres à une autre discipline. Et je pense qu’il faut savoir préserver le périmètre de sa propre discipline, sinon on risque de s’égarer.

En histoire, on a des méthodes bien spécifiques, notamment pour gérer la dimension du temps. Il y a aussi toute une série de disciplines annexes : la paléographie pour déchiffrer les écritures anciennes, le latin médiéval, la codicologie pour comprendre la fabrication des manuscrits, etc. C’est un champ structuré, avec ses propres outils.

Cela n’empêche pas, bien sûr, de s’ouvrir à d’autres disciplines : l’archéologie, la numismatique (l’étude des monnaies), ou même la sociologie. Parfois, c’est indispensable – en particulier pour l’archéologie. Selon les sujets, on peut aussi aller puiser du côté de l’anthropologie, surtout si on travaille sur la parenté.

Cela dit, on ne deviendra pas anthropologue pour autant. Il y aura toujours un petit biais. Il faut en être conscient. Mais il faut le faire quand même. D’abord parce que c’est une ouverture intellectuelle nécessaire. Ensuite parce que certaines disciplines ont développé des outils vraiment précieux. En même temps, il faut rester lucide sur les limites de notre champ, sans tout mélanger.

Donc oui, il faut un peu des deux. Tout dépend évidemment du sujet. Si vous travaillez, par exemple, sur l’histoire des châteaux au XIIᵉ siècle, vous serez à la fois historien et archéologue. Certains collègues combinent très bien les deux – ce n’est pas mon cas, mais je m’appuie sur leurs travaux. Je lis leurs rapports de fouilles, j’essaie d’en tirer ce que je peux… même ça n’est pas toujours simple. Il faut avoir des bases pour comprendre correctement.

Bref, l’interdisciplinarité est essentielle, vraiment. Et parfois, lire en dehors de son propre champ permet de regarder son objet autrement. C’est toujours utile.

Après, on n’a pas un temps infini… on ne peut pas tout faire, tout lire. Il faut faire des choix.

Quel rôle les nouvelles technologies, comme l’IA, jouent-elles dans les recherches actuelles et à venir ?

Alors, disons que… c’est compliqué.

Les bases de données, par exemple, ont commencé à arriver quand j’étais étudiante. Pour ma thèse, j’en avais même fait une, avec un logiciel qui s’appelait Ingress – je crois qu’il n’existe plus aujourd’hui. J’avais des centaines de noms, avec des personnages aux fonctions diverses. À la main, c’était devenu impossible à gérer. C’est un peu comme ça que j’ai découvert ces outils.

Aujourd’hui, j’utilise toutes les bases disponibles. Elles permettent d’accéder très rapidement à des textes latins d’une période donnée, à différents dictionnaires, etc. Mais je m’arrête là. Je ne crée pas de bases nouvelles. J’ai des collègues qui travaillent beaucoup là-dessus, avec des approches techniques et innovantes. Ce n’est pas mon domaine.

Quant à l’intelligence artificielle… Je pense que oui, ça va forcément changer beaucoup de choses. On commence tout juste à s’y intéresser. Et tôt ou tard, on devra s’y pencher sérieusement. Pourquoi ? Parce qu’il y a une inflation énorme des publications. Depuis les années 80, ça ne cesse de croître. À ce rythme, on ne pourra plus lire tout ce qui sort dans notre discipline.

Du coup, est-ce que des résumés générés par IA pourraient être utiles ? Très certainement. Mais il faut que ce soit maîtrisé. Parce que, honnêtement, je vois déjà des choses inquiétantes. Des étudiants qui utilisent l’IA pour produire des textes… et dedans, il y a des erreurs, des choses fausses. L’outil génère des informations “probables”, mais pas toujours vraies. Des références historiographiques inventées, par exemple.

Donc, vigilance. Si on maîtrise l’outil, oui, ça peut aider. Mais il faut se rappeler que ce n’est pas neutre. C’est énergivore, coûteux, pas seulement sur le plan écologique, mais aussi intellectuel. Ce n’est pas magique, ni miraculeux. Il faut vraiment réfléchir à ce qu’on veut en faire, mesurer son utilité, et ne pas oublier le coût, l’impact.

Et surtout, il ne faut pas croire que la machine va tout faire à notre place. Il faut continuer à former les étudiants aux méthodes exigeantes : le latin, la paléographie… On ne doit pas se laisser déposséder de notre savoir-faire.

Voilà, c’est un peu l’interrogation du moment. Moi, je m’y intéresse un peu moins que d’autres collègues. Je suis plutôt utilisatrice. Mais je ne rejette pas, je pense juste qu’il faut garder une posture lucide.

L’impact est fort, c’est sûr. Ce n’est pas un jeu. Il faut le prendre au sérieux.

Et vous, cette cause vous touche-t-elle particulièrement ?

Il faut vraiment en avoir conscience. Après, il y a des choix à faire. Oui, ça peut représenter un vrai gain de temps et d’énergie.

Par exemple, avant, pour les colloques ou les réunions entre collègues, on prenait l’avion, on se déplaçait. Aujourd’hui, sauf cas vraiment indispensables, on passe par Zoom.

Alors oui, ça aussi, ça a un impact. Ce n’est pas neutre. Mais dans certains cas, c’est un vrai avantage. Il faut juste bien mesurer tout ça, réfléchir à ce qu’on fait.

Quels sont les grands thèmes ou domaines que l’historiographie contemporaine explore aujourd’hui ?

En ce moment, il y a un vrai regain d’intérêt pour tout ce qui touche à l’Église : son organisation, sa place dans la société. On débat beaucoup aussi sur les questions de pouvoir au XIIe siècle. Peut-être un peu moins en France qu’ailleurs, mais les sujets sont là : les pèlerinages armés, les contacts avec l’Orient, tout ça.

L’histoire urbaine, par exemple, est un domaine très dynamique. Il se passe vraiment beaucoup de choses de ce côté-là.

À mon avis, ce qui manque aujourd’hui, c’est un retour aux études sur les pouvoirs capétiens, surtout aux XIIe et XIIIe siècles. On a de très bons travaux sur le règne de Saint Louis, notamment sur ses enquêtes, mais le règne de Louis VII reste très négligé. Quant à Philippe Auguste, les grandes études datent d’il y a 25 ou 30 ans. Du coup, revenir aux fondamentaux serait vraiment utile.

Pour ma part, je travaille avec plusieurs collègues à la traduction du Polycraticus de Jean de Salisbury, un grand traité politique du XIIe siècle. On espère le rendre enfin accessible en français d’ici 2026. J’espère que ça relancera l’intérêt pour la pensée politique de cette période.

Parallèlement, je m’intéresse à Londres au XIIe siècle, et plus précisément à la culture politique en milieu urbain. Pour comprendre ce que les penseurs politiques écrivaient, il faut les replacer dans leur contexte, saisir les enjeux auxquels ils répondaient, et reconstituer, autant que possible, les débats de l’époque.

Mais c’est un travail sans fin. Il y a encore énormément de textes inédits. Dès qu’on va en bibliothèque, on tombe sur des trésors : des collections extraordinaires, beaucoup de chartes non publiées… Le fonds documentaire est immense, donc oui, il reste beaucoup à faire.

Là-dessus, la numérisation a complètement changé la donne. J’ai oublié de le dire, mais c’est fondamental. Des plateformes comme Gallica sont une aide précieuse. Pouvoir consulter des documents en ligne, accéder à des reproductions, ça a révolutionné le travail. Quand j’étais étudiante, il fallait chercher à la main, parfois sur des microfilms illisibles… C’était long et compliqué. Aujourd’hui, on gagne un temps fou.

Cela dit, il reste un gros travail de classement et de numérisation à faire. Et puis, il faut continuer à traduire. Parce que c’est en traduisant qu’on comprend vraiment un texte, et c’est aussi un moyen de le rendre accessible aux étudiants.

À mon sens, il faudrait aussi refaire de grands manuels. Je vois encore des étudiants travailler sur des ouvrages des années 80… Ce n’est plus possible. Le Goff, Duby, c’est très bien, bien sûr, mais ça a un demi-siècle. Il faut que ça bouge.

Le problème, c’est l’édition. Il faut trouver des maisons prêtes à publier ce genre de travaux – et pas seulement des formats courts de 120 pages. On est un peu laissés de côté. Les éditeurs veulent du grand public, des biographies faciles, si possible de femmes célèbres… Ça devient très formaté.

C’est dommage. Parce qu’à force de publier toujours la même chose, on finit par perdre le public. Or, je pense que les étudiants seraient très intéressés par des choses nouvelles, à condition que ce soit accessible.

Il y a donc du travail à faire à tous les niveaux : continuer à défricher, éditer, traduire, rendre les textes disponibles, renouveler les outils pour les étudiants. Et puis… il faut aussi se faire plaisir. Parce que c’est aussi ça, la recherche.