Grégoire Métais est un paléontologue spécialisé dans l’étude des mammifères terrestres, en particulier ceux du Cénozoïque. Après des études en géologie, il s’est tourné vers la paléontologie pour son doctorat, suivi de plusieurs expériences de recherche en France et aux États-Unis. Depuis 2009, il travaille au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, où il partage son temps entre la recherche, les missions sur le terrain et l’enseignement.

Parmi ses découvertes les plus marquantes figure la mise en évidence de la “Balkanatolie”, une région-clé ayant permis aux mammifères de migrer entre l’Asie et l’Europe il y a environ 34 millions d’années. Cette découverte a permis de mieux comprendre les migrations animales et les transformations des écosystèmes à cette époque.

En plus de ses recherches, le chercheur publie régulièrement des travaux scientifiques et contribue à la formation de jeunes chercheurs, toujours avec la volonté de transmettre sa passion pour l’histoire de la vie sur Terre.

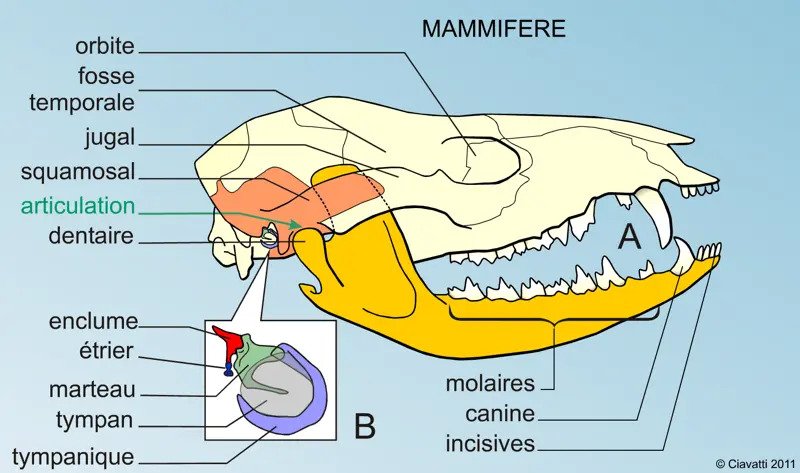

Qu’est-ce qu’un mammifère ?

Les mammifères se distinguent par plusieurs traits comme les poils très marqués. D’abord, ils ont des poils, même si certains, comme les cétacés, les ont perdus par la suite.

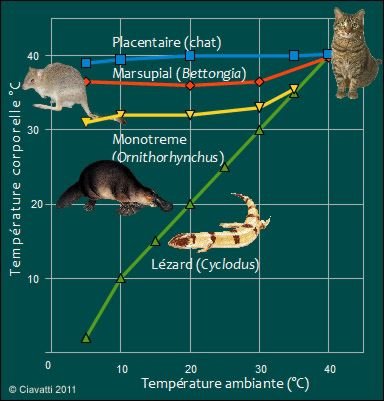

Ensuite, ils sont homéothermes, c’est-à-dire qu’ils peuvent réguler leur température corporelle, une fonction qu’ils partagent avec les oiseaux. Leur dentition est complexe, et ils ont deux générations de dents, ce qu’on appelle la dentition lactéale et définitive.

Leur crâne, en particulier au niveau de l’oreille moyenne et interne, est unique, comme l’est l’articulation de leur mâchoire inférieure avec le crâne. Cette articulation se fait entre le dentaire (os unique de la mâchoire inférieure) et le squamosal, un os du crâne, ce qui est propre aux mammifères et les distingue des autres tétrapodes.

Les homéothermes

Ils produisent leur propre chaleur par leur métabolisme, ce qui leur permet de maintenir une température interne relativement constante, quelles que soient les variations de l’environnement. Les homéothermes regroupent les mammifères, les oiseaux, et certains poissons (de façon partielle).

Les ectothermes

Ces animaux ne produisent pas suffisamment de chaleur corporelle pour réguler leur température interne. Ils dépendent donc de sources externes, comme le soleil ou l’ombre, pour se réchauffer ou se refroidir. On parle ici des reptiles, amphibiens, certains poissons, invertébrés.

D’où vient le terme “mammifère” ?

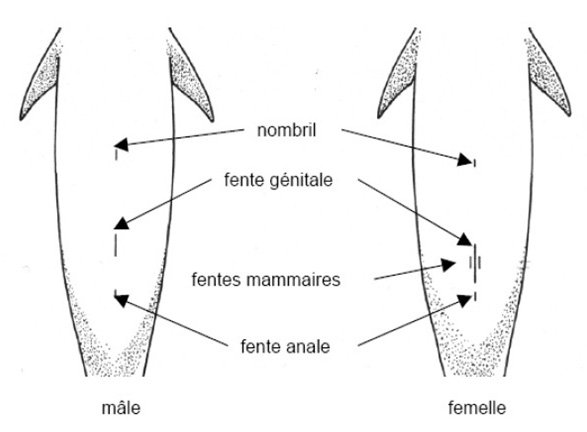

Le terme “mammifère” vient du latin mamma, qui veut dire “mamelle”. Ça renvoie directement à une des caractéristiques les plus fondamentales de ce groupe : la lactation. Les mammifères nourrissent leurs petits grâce à ce mécanisme, et c’est vraiment un aspect fondamental de leur mode de reproduction et de croissance.

Dès l’Antiquité, Aristote, dans son “Histoire des animaux”, avait utilisé la viviparité et la quadrupédie pour former une catégorie qui rassemble presque tous les mammifères connus alors dans le bassin méditerranéen.

Pourquoi l’ornithorynque est-il considéré comme un mammifère bien qu’il ponde des œufs ?

L’ornithorynque est un cas fascinant ! C’est un mammifère parce qu’il possède des caractéristiques fondamentales de ce groupe, notamment la lactation.

Même s’il pond des œufs, ses petits se nourrissent de lait. Ce laitage n’est pas délivré par des mamelles, mais par des pores de la peau, et les petits viennent le lécher sur les poils de la mère.

Ainsi, même s’il pond des œufs, l’ornithorynque possède l’articulation dentaire-squamosal et coche toutes les cases pour être un mammifère, mais dans une forme vraiment originale. On parle de prothérien (thérien premier). Dans l’arbre phylogénétique des mammifères actuels, le groupe de l’ornithorynque, les monotrèmes, est la branche la plus basale (Située à la base).

Quel mammifère disparu et vivant vous fascine le plus ?

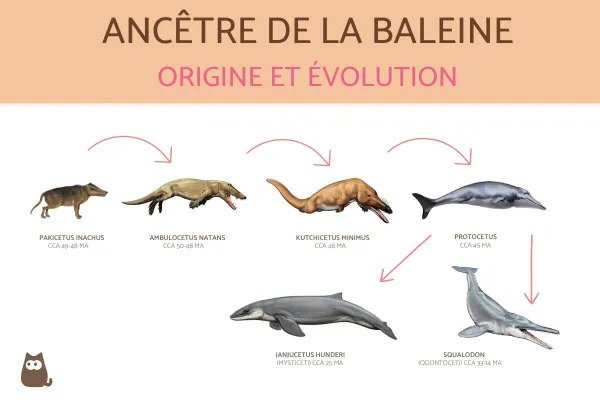

Parmi les vivants, je dirais les cétacés, peut-être parce qu’ils ont colonisé un monde que l’on connaît peu : l’océan. Leur histoire évolutive est relativement bien documentée, et c’est un modèle d’école de réadaptation secondaire à la vie marine chez les tétrapodes. Certains comme la baleine à bec de Cuvier peuvent plonger jusqu’à 3000m et tenir plus de deux heures en apnée, et résister à des pressions énormes.

Pour les disparus, j’ai un petit faible pour Baluchitherium qui me rappelle mes premières aventures paléontologiques. Probablement le plus grand mammifère ayant vécu sur Terre, apparenté au rhinocéros actuel, il avait un cou allongé et pouvait peser jusqu’à 15 tonnes.

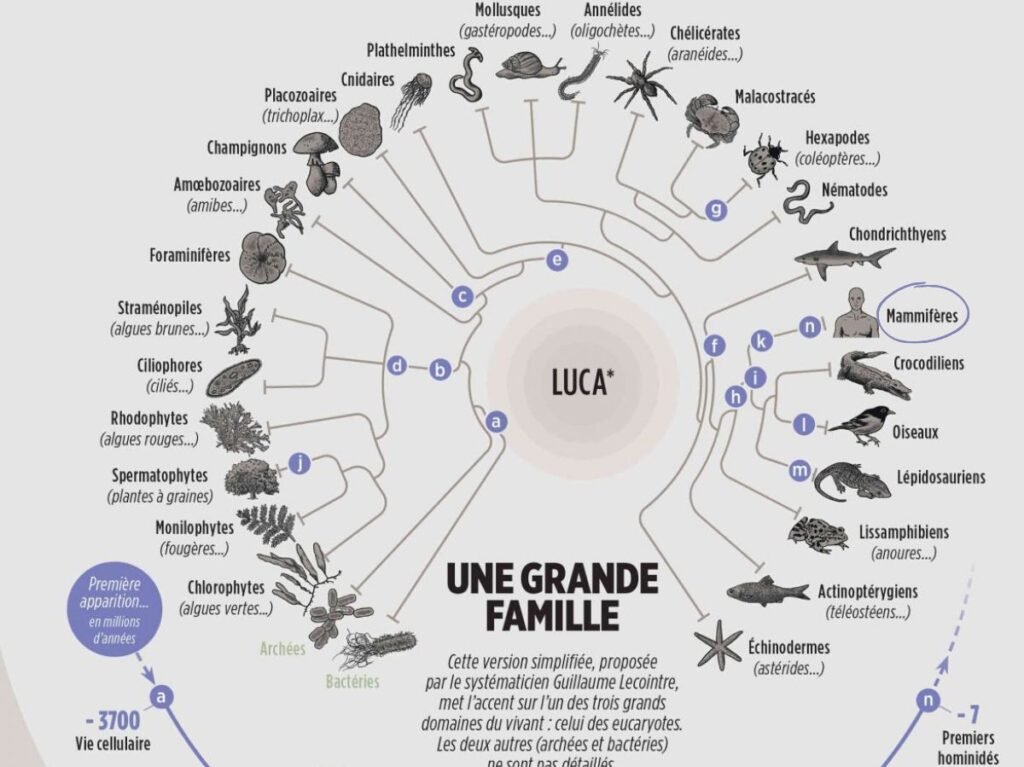

Quelle différence entre classification taxonomique et phylogénétique ?

La taxonomie est une branche des sciences naturelles qui s’occupe de la structure de la biodiversité et produit des classifications sur la base de divers critères (morphologique, moléculaire, comportemental, etc ). La classification utilise des noms de différents rangs (espèce, famille, etc) pour décrire la biodiversité. Les première classification étaient fixistes et déistes, dans le sens où elles décrivaient l’ordre de la Création.

Aujourd’hui, l’histoire de la biodiversité est étudiée dans le cadre de la théorie de l’Evolution, et la taxonomie utilise une approche scientifique (testable, réfutable) dite phylogénétique qui produit des généalogies figurées par des arbres dits phylogénétiques.

La classification phylogénétique s’attache à produire des clades, ou groupes monophylétiques, c’est-à-dire ceux qui incluent un ancêtre commun et tous ses descendants.

POUR EN SAVOIR PLUS : Petite histoire de la classification du vivant | LE SENS media

Comment s’organise l’arbre phylogénétique des mammifères ?

Il y a trois grands groupes monophylétiques de mammifères aujourd’hui : les monotrèmes, les marsupiaux et les placentaires. Les monotrèmes, c’est-à-dire l’ornithorynque et l’échidné sont restreints à l’Australie et la Nouvelle-Guinée. Les marsupiaux, eux, se trouvent principalement en Australie et en Amérique du Sud, avec environ 350 espèces.

Enfin, les placentaires forment le groupe le plus diversifié, avec plus de 6000 espèces. Si on rajoute les fossiles de mammifères connus depuis 200 millions d’années, l’arbre devient évidemment beaucoup plus touffu ! Beaucoup de branches documentent des mammifères, parfois étonnants, mais aujourd’hui éteints.

Comment les fossiles de mammifères sont-ils analysés pour comprendre leur évolution ?

Il faut tout d’abord les trouver, et cela peut prendre du temps et de l’énergie. Ensuite, au-delà de l’information que nous fournit l’objet lui-même, on analyse tout son contexte : le type de sédiments dans lequel il a été trouvé, les autres fossiles associés, etc…

L’âge du fossile est aussi important, et il nécessite souvent de mettre en œuvre des méthodes plus reliées à la physique-chimie.

Une fois au laboratoire, les fossiles nécessitent souvent d’être préparés et consolidés. Si le squelette est complet, on peut en tirer plein d’infos sur la morphologie, la locomotion, le comportement ou même le régime alimentaire.

Mais souvent, on n’a que des fragments. Heureusement, chez les mammifères, même une molaire isolée peut contenir beaucoup d’informations grâce à la complexité de leurs dents qui souvent permettent de les identifier.

Comment les paléontologues collaborent-ils avec d’autres disciplines scientifiques ?

La paléontologie est une discipline au carrefour de plusieurs grands domaines scientifiques. Les géosciences nous aident à comprendre le contexte paléoenvironnemental des découvertes, et l’âge des fossiles.

Etudier des fossiles de mammifères nous amène à utiliser toutes les méthodes disponibles pour “disséquer” (virtuellement grâce à la tomographie et l’imagerie) et faire parler les fossiles qui préservent parfois des morphologies suggérant des adaptations qui n’ont pas d’équivalent chez les mammifères actuels.

Et enfin, il y a des collaborations plus surprenantes, comme par exemple avec des experts en robotique ou en biomatériaux, pour modéliser les mouvements ou les comportements d’espèces disparues.

Quels sont, selon vous, les événements majeurs de l’histoire de la vie ?

Il y a tellement d’événements marquants ! Je dirais l’apparition de la photosynthèse, qui a littéralement transformé l’atmosphère. Ensuite, la transition des organismes unicellulaires aux multicellulaires, qui a permis une diversification incroyable.

Et bien sûr, la diversification du début du Phanérozoïque, quand la majorité des grands groupes animaux ont vu le jour. L’histoire du vivant est aussi ponctuée par des extinctions massives, comme celle de la fin du Crétacé, qui a mis fin à l’ère des dinosaures non aviens et ouvert la voie aux mammifères.

Depuis quand les mammifères existent-ils ?

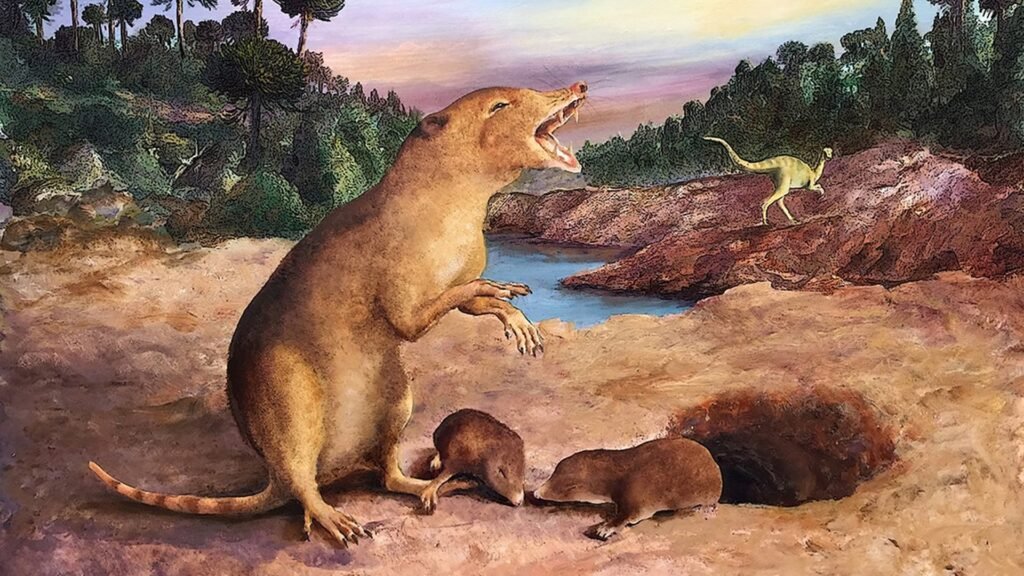

Les premiers mammifères apparaissent il y a environ 220 millions d’années. Ils sont issues et appartiennent à un groupe plus vaste, les synapsides, qu’on appelle parfois “reptiles mammaliens” et qui se diversifient durant le Permien et le Trias. Les premiers mammifères étaient petits, nocturnes, insectivores et partiellement endothermes. Pendant le Jurassique, ils se diversifient taxonomiquement et écologiquement mais ces mammifères s’éteignent à la transition Jurassique-Crétacé.

Durant les deux dernières décennies, les données paléontologiques ont considérablement augmenté en ce qui concerne le début de l’histoire des mammifères, notamment durant leur période de cohabitation avec les dinosaures. Bien que globalement petits en taille durant tout le mésozoïque, certains “grands” mammifères se nourrissaient de petits dinosaures !

Les mammifères étaient écologiquement aussi diversifiés que les mammifères actuels, à l’exception de la niche marine exclusive occupée par les cétacés et siréniens aujourd’hui. L’extinction de la fin du Crétacé a rabattu les cartes, et les mammifères ont connu une véritable radiation adaptative au début du Cénozoïque.

Quels ont été les principaux stades de leur évolution avant leur diversification ?

Plusieurs facteurs ont joué un rôle clé. D’abord, l’extinction des dinosaures a libéré beaucoup de niches écologiques, ce qui a permis aux mammifères de s’adapter rapidement et de diversifier leurs formes et leurs régimes alimentaires au Cénozoïque.

Ensuite, des changements climatiques, comme le refroidissement progressif, ont modifié les écosystèmes puis la dérive des continents a séparé les populations de mammifères, et ainsi favorisé leur évolution indépendante dans différentes régions du globe.

Quand les premiers carnivores mammalien sont-ils apparus ?

Les premiers mammifères mésozoïques étaient insectivores et probablement très opportunistes. L’adaptation à un régime carnée strict existait durant le Mésozoïque, mais c’est au Cénozoïque que les gros prédateurs carnivores apparaissent, avec notamment les Carnivora (nos carnivore actuels, lion, chien, genette, phoque, etc), il y a environ 50 millions d’années. Au début du Cénozoïque existaient d’autres groupes strictement carnivores, mais aujourd’hui éteints.

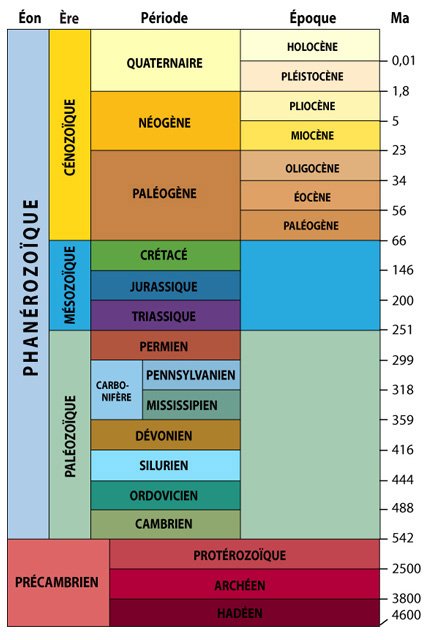

Que signifie “Cénozoïque” et comment cette ère se divise-t-elle ?

Le mot “Cénozoïque” vient du grec kainos, qui signifie “nouveau”, et zoé, qui veut dire “vie”. En gros, c’est l’ère de la “vie récente”. Elle commence il y a 66 millions d’années, après l’extinction, entre autres, des dinosaures non aviens, et se divise en trois grandes périodes : le Paléogène, le Néogène et le Quaternaire.

C’est une ère marquée par des événements climatiques et tectoniques qui dessinent le monde actuel. Chacune de ces périodes a ses particularités climatiques et biologiques. Par exemple, le Paléogène a vu l’explosion des mammifères et des oiseaux, tandis que le Quaternaire est marqué, entre autres, par l’émergence de l’humanité.

Pourquoi l’ère Cénozoïque est-elle vue comme l’âge des thériens ?

Le nom Theria désigne un clade regroupant les marsupiaux et les placentaires actuels, ainsi que tous les taxons fossiles plus étroitement apparentés à ceux-ci qu’aux mammifères non thériens.

Beaucoup de lignées de mammifères non thériens s’éteignent durant le Mésozoïque, notamment à la transition Jurassique-Crétacé. Seuls les monotrèmes (ornithorynque et échidné) ont survécu jusqu’à nous, pour former une relique d’un groupe plus diversifié durant le Mésozoïque.

Si les Theria se diversifient au cours du Crétacé, beaucoup s’éteignent à la fin de cette période, en même temps que les dinosaures non aviens. Les quelques lignées de Theria qui passent la crise Crétacé-Paléogène vont se diversifier rapidement dès le début du Cénozoïque.

De cette diversification florissante, favorisée par les niches écologiques vacantes, va surgir une grande diversité taxonomique et écomorphologique, dont une partie seulement est arrivée jusqu’à nous, avec des animaux aussi divers que les chauves-souris, les baleines, les hérissons, les tatous ou les éléphants. La taille des mammifères augmente aussi très vite après la crise Crétacé-Paléogène, ce qui va contribuer à restructurer les réseaux trophiques.

Pour toutes ces raisons, le Cénozoïque est parfois appelé “âge d’or des mammifères”, même si de nombreux taxons connaissent une diversification rapide après cette crise. C’est notamment le cas des oiseaux, les seuls dinosaures qui ont survécu à la météorite.

En quoi la période du Néogène a-t-elle été marquée par l’expansion des mammifères ?

C’est au cours du Paléogène que tous les grands clades actuels de mammifères se mettent en place et se diversifient, notamment au niveau écomorphologique.

Le Néogène, qui signifie “naissance nouvelle”, voit l’installation des faunes modernes de mammifères. Au début du Néogène, la Terre avait déjà pratiquement acquis sa configuration géographique actuelle.

Toutefois, des changements régionaux de grande ampleur se produisent, comme la fermeture de l’océan Téthys au niveau du Moyen-Orient, qui induit une augmentation des échanges fauniques entre l’Afrique et l’Asie.

Dans la même veine, la tectonique caribéenne forme l’isthme du Panama à la fin du Miocène, permettant ainsi des échanges fauniques entre les deux Amériques.

Le Néogène est aussi marqué par l’apparition de milieux de types prairies et savanes, qui favorisent la diversification des bovidés et autres grands herbivores, des carnivores et même des primates, dont les hominoïdes.

Quel processus aurait transformé les primates en humains ?

Nous sommes des primates à part entière, et notre histoire est récente et assez anecdotique par rapport à l’histoire complexe des primates depuis 60 millions d’années.

Nous sommes des hominidés sans queue devenus bipèdes il y a environ 5 millions d’années en Afrique, ce qui a probablement libéré les mains pour d’autres tâches, comme fabriquer des outils. Concomitamment, on observe une augmentation significative de la taille du cerveau, probablement reliée au développement de capacités cognitives complexes.

Enfin, l’interaction sociale, l’émergence du langage et des pratiques culturelles ont joué un rôle central dans ce qui fait de nous des humains. Cette trajectoire évolutive n’était pas inéluctable et doit certainement beaucoup aux contingences du climat ou aux interactions avec les autres espèces.

Les données paléontologiques, bien qu’incomplètes, montrent clairement que le début de l’histoire évolutive des hominidés a été buissonnante, notamment en Afrique. Le buisson initial est devenu un arbuste rabougri aux branches sénescentes.

Plusieurs espèces d’hommes cohabitaient sur Terre jusqu’à très récemment, et les populations de grands singes en Afrique et en Asie sont aujourd’hui menacées d’extinction.

Qu’est-ce que la Balkanatolie ?

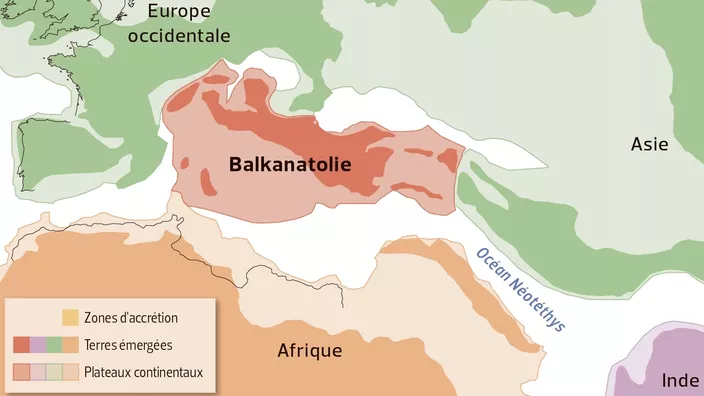

La Balkanatolie était une province biogéographique charnière entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, comme l’est aujourd’hui la Wallacea, une zone de transition biogéographique entre l’Asie du Sud-Est et l’Australie.

Comme son nom l’indique, cette région s’étend des Balkans jusqu’à l’Anatolie, et probablement plus à l’Est jusqu’à l’Iran actuel.

Il y a 50 millions d’années, cette zone constituait un archipel de blocs continentaux qui formaient des îles plus ou moins grandes, s’étendant le long de la marge nord de l’océan Téthys. Ces blocs se sont accrétés en plusieurs étapes à l’Asie lors de la fermeture de l’océan Téthys, dont la Méditerranée est le vestige.

L’histoire tectonique et biogéographique de la Balkanatolie est complexe et s’inscrit dès le Crétacé, bien que très peu de données soient pour l’instant connues. Les faunes connues dans le Crétacé supérieur de Roumanie et dans le Paléogène ancien d’Anatolie indiquent un fort endémisme des faunes, suggérant un isolement relatif de la Balkanatolie.

À la fin de l’Éocène, il y a environ 40 millions d’années, on voit l’apparition de mammifères asiatiques en Balkanatolie, et l’extinction concomitante des faunes endémiques balkanatoliennes. Certains de ces mammifères asiatiques arrivent en Europe un peu plus tard, il y a environ 33 millions d’années, à la faveur de connexions continentales entre l’Asie centrale et l’Europe.

La Balkanatolie a donc joué un rôle de “sas” entre l’Asie et l’Europe pour certains mammifères qui arrivent en Europe occidentale à la Grande Coupure (terme utilisé pour désigner le changement brutal de faune à la limite Éocène-Oligocène).

Ce qui est fascinant, c’est qu’on retrouve en Balkanatolie des assemblages de taxons fossiles totalement inattendus, montrant que cette région a été isolée pendant des millions d’années. C’est un vrai laboratoire pour comprendre les migrations et les interactions entre les espèces dans un contexte géographique et tectonique en constante évolution.

À quel moment la paléontologie est-elle née ?

On peut dire que la paléontologie, en tant que discipline scientifique, est une fille du XVIIIᵉ siècle, le siècle des Lumières. Même si les Hommes ont toujours collecté des fossiles (voir les parures des hommes et femmes préhistoriques faites de fossiles), ces derniers ont longtemps été considérés comme des aberrations de la Nature.

Les travaux de Georges Cuvier sur l’anatomie comparée restent un fondement de notre discipline. C’est le zoologiste Henri-Marie Ducrotay de Blainville, un de ses élèves, qui a inventé le mot “paléontologie” en 1822.

Quelles leçons tirez-vous de vos expériences de terrain ?

Je dirais que la patience et l’observation sont deux qualités essentielles. Sur le terrain, chaque découverte, même minime, peut être porteuse d’informations précieuses.

Le terrain stimule le travail d’équipe, notamment avec les collègues géologues. Le terrain révèle aussi les tempéraments et crée des liens (ou pas), surtout quand les conditions sont difficiles.

Enfin, il faut toujours rester curieux et humble, prêt à donner et à recevoir. Pour moi, l’acquisition de données sur le terrain est une source incomparable pour comprendre l’évolution de la biodiversité et ses causalités abiotiques.

Quels grands noms vous ont influencé ?

Je pense d’abord à Georges Cuvier, bien sûr, pour ses contributions fondatrices en paléontologie, notamment sur les mammifères (la fameuse démonstration de la “Sarigue de Cuvier”).

Charles Darwin est aussi une grande source d’inspiration, parce qu’il a été le premier à proposer un mécanisme – la sélection naturelle – pour expliquer la diversité des espèces. Bien que substantiellement implémentées depuis 150 ans, les idées de Darwin restent le cadre théorique opératoire permettant d’étudier l’origine et le déploiement de la biodiversité sur notre planète.

Plus proches de nous, les paléontologues Stephen J. Gould et Jason A. Lillegraven sont également des sources d’inspiration.

Comment percevez-vous l’approche actuelle des jeunes à l’égard de la science ?

Je trouve qu’il y a un intérêt croissant pour les questions scientifiques, en particulier autour de l’environnement, du climat, et de la biodiversité. Les jeunes sont très sensibles à ces sujets.

Les nouvelles générations apportent aussi beaucoup de créativité et une approche plus collaborative, ce qui est très prometteur. Ils auront, peut-être plus que ma génération, à affronter la défiance vis-à-vis des sciences de l’évolution, qui pourrait encore accentuer le manque de moyens pour la recherche fondamentale, notamment en paléontologie, pourtant pourvoyeuse de sens face au défi écologique qui nous attend.

Pouvez-vous faire part de vos projets actuels et à venir ?

Actuellement, je travaille sur plusieurs projets, notamment en lien avec la Balkanatolie, que nous avons évoquée plus tôt. À l’avenir, j’espère pouvoir un jour explorer les confins orientaux de la Balkanatolie.

Je suis basé à Paris, et le bassin de Paris est un objet géologique passionnant étudié depuis plus de 200 ans, mais qui a encore des choses à nous apprendre. Demain, je vais dans une carrière souterraine de gypse dans la banlieue parisienne, où des carriers ont trouvé des restes fossiles de mammifères.

Selon vous, quel est le principal enjeu scientifique de demain ?

Je dirais que comprendre le fonctionnement et préserver la biodiversité est un grand défi, dont la prise de conscience pâtit de la prééminence de la problématique climatique dans le débat public.

Le changement climatique n’est pas un problème en soi, sauf pour l’homme… La Terre a connu par le passé des événements de réchauffement parfois brutaux, et les espèces s’adaptent, ou s’éteignent. Ces événements hyperthermiques courts sont parfois des boosters pour la biodiversité, qui n’est pas figée et s’adapte très vite.

Nous vivons une crise écologique et anthropique, accentuée par la démographie humaine galopante. La paléontologie peut nous apprendre beaucoup sur les réponses des écosystèmes face aux changements passés, même si les échelles de temps, comme les acteurs, sont différents.

Un autre enjeu scientifique majeur, à mes yeux, est l’exploration des abysses, le seul endroit vraiment inexploré sur Terre. Ces écosystèmes océaniques profonds, encore très mal connus, pourraient révéler des découvertes captivantes, à la fois biologiques et géologiques.