Matthieu Poux, la Gaule redessinée

Interviews

AuteurRomain Piccolo

Matthieu Poux

Archéologue et romancier

Professeur d’archéologie romaine et gallo-romaine à l’université Lumière Lyon 2, Matthieu Poux dirige les fouilles de l’oppidum de Corent depuis vingt-cinq ans. Ce site devient un véritable laboratoire à ciel ouvert, où ses découvertes remettent en question l’image classique de la Gaule. Il révèle un théâtre gaulois en bois, des sanctuaires liés au pouvoir, ainsi que des traces d’importations venues de Méditerranée, comme le vin d’Italie. Entre pratiques religieuses, stratégies militaires et premiers signes d’urbanisme, il offre un regard neuf sur la société celte : connectée au monde antique, civilisée et en pleine transformation.

Sommaire

- Pouvez-vous vous présenter ?

- Quel a été votre parcours pour devenir archéologue ?

- Quels sont vos principaux thèmes de recherche ?

- Y a-t-il une différence entre les approches de l’archéologie en Suisse et en France ?

- Pourquoi cette différence de perception entre la France et la Suisse vis-à-vis des Gaulois ?

- L’image du Gaulois résistant, portée par des clichés, est-elle encore présente aujourd’hui ?

- Qu’est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers la période gauloise, romaine et gallo-romaine ?

- Dans votre parcours, y a-t-il des personnes ou livres qui vous ont vraiment inspiré ?

- À quoi ressemble concrètement le quotidien sur un chantier archéologique ?

- Historien et archéologue doivent-ils toujours collaborer ? Quels autres métiers travaillent avec vous ?

- Est-ce que l’archéologie en France est suffisamment valorisée ?

- Y a-t-il une découverte dans votre parcours qui vous a particulièrement marqué ?

- Pouvez-vous nous décrire la société gauloise, en particulier la structure des villes et des villages ?

- Les Gaulois s’appelaient-ils eux-mêmes « Gaulois » ou s’identifiaient-ils surtout à leur village ou cité ?

- La Guerre des Gaules est-elle vraiment la seule source écrite contemporaine sur les Gaulois, ou y en a-t-il d’autres ?

- Des découvertes de sources grecques par des archéologues étrangers pourraient-elles influencer vos recherches sur la Gaule ?

- Vous avez parlé de vos recherches sur le vin. Quel rôle avait-il en Gaule ? Était-il surtout produit localement ou importé ?

- À l’époque romaine, les Gaulois exportaient-ils d’autres produits que le vin ?

- Que nous reste-t-il de l’artisanat à l’époque gauloise ?

- Comment s’organisaient les échanges commerciaux en Gaule ?

- Comment expliquer la défaite des Gaulois face aux Romains ?

- Existe-t-il un flou sur la fin de Vercingétorix ? Après Alésia, sait-on comment il a terminé sa vie ?

- Les Gaulois pratiquaient-ils l’élevage de chevaux ?

- Quelles étaient les pratiques religieuses des Gaulois ?

- La figure du druide dans l’imaginaire collectif est-elle fidèle à la réalité historique ?

- Quels sont aujourd’hui les grands axes de recherche en archéologie sur le monde gaulois ?

- Quels sont les lieux actuellement fouillés en France concernant l’époque gauloise ?

- Existe-t-il d’autres sites ou musées liés à la période gauloise en France ?

- Est-ce que vous êtes souvent consulté pour ce genre d’initiatives, notamment par les archéologues ?

- Observez-vous une récupération des mondes gaulois, romain ou gallo-romain en politique ou en culture ? Cela vous pose-t-il problème ?

- Avec Astérix, après le succès du film Mission Cléopâtre d’Alain Chabat, plusieurs productions ont déçu, puis une nouvelle série par Chabat est arrivée. Pensez-vous que la qualité de ces œuvres a été inégale ?

- Auriez-vous des livres ou BD à conseiller pour découvrir le monde gaulois, surtout en fiction ?

- Envisagez-vous de continuer à travailler sur l’archéologie, ou peut-être de publier un nouveau livre ?

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Matthieu Poux, professeur d’archéologie romaine et gallo-romaine à l’Université Lumière Lyon 2. Je suis également responsable du chantier de fouilles de Corent, en Auvergne. C’est l’un des plus grands sites gaulois actuellement fouillés en France, et même à l’échelle européenne.

C’est un site que l’on fouille depuis maintenant 25 ans. Il constitue une sorte de laboratoire à ciel ouvert où l’on peut vraiment étudier en profondeur les ressorts de la société gauloise : ses constructions, son organisation sociale, politique, économique. Cela me donne une vraie légitimité sur le sujet.

Mon poste couvre à la fois l’archéologie romaine et gallo-romaine. Je suis donc spécialiste de l’Antiquité romaine, mais je travaille aussi sur l’âge du Fer, c’est-à-dire sur les Gaulois qui précèdent la conquête romaine.

Quel a été votre parcours pour devenir archéologue ?

Comme beaucoup d’archéologues, je suis tombé dans la marmite très tôt, un peu comme Obélix. J’ai commencé à fouiller dès l’âge de 15 ans, alors que j’étais encore au lycée. J’ai participé à mes premiers chantiers à ce moment-là.

Ensuite, je me suis dirigé naturellement vers des études d’archéologie à l’université. Je suis d’origine suisse, donc j’ai fait tout mon cursus en Suisse, jusqu’au doctorat. Ma thèse a été réalisée en co-tutelle entre la France et la Suisse, ce qui m’a permis de travailler dans les deux contextes.

Après avoir soutenu ma thèse en 2000, j’ai travaillé pendant six ans au musée de Lugdunum, à Lyon, où j’étais responsable du service des expositions. Je concevais et coordonnais les expositions archéologiques.

Puis, en 2006, j’ai été élu à l’université Lumière Lyon 2, où j’enseigne et fais de la recherche depuis près de vingt ans maintenant.

Quels sont vos principaux thèmes de recherche ?

Mon principal outil de travail, ce sont les fouilles archéologiques. Je suis avant tout un archéologue de terrain et ça, c’est un point important. Aujourd’hui, en archéologie, les vraies nouveautés viennent du terrain.

Prenons l’exemple des Gaulois : tout ce que l’on savait sur eux il y a encore quelques décennies, on le tenait essentiellement des textes grecs et latins, étudiés depuis deux siècles. Mais depuis une cinquantaine d’années, c’est grâce à l’archéologie qu’on peut écrire des chapitres entiers de leur histoire, totalement absents de ces sources écrites.

Mes spécialités couvrent donc la Gaule avant et après la conquête romaine. Mais j’ai aussi développé des thématiques plus précises au fil du temps.

Au départ, j’ai travaillé sur la consommation de vin chez les Gaulois – en particulier du vin importé d’Italie. C’était le sujet de ma thèse. Ensuite, je me suis intéressé à la religion gauloise, aux villes gauloises, au phénomène de colonisation romaine, que ce soit dans les campagnes ou dans les milieux urbains.

Depuis une trentaine d’années, j’essaie d’analyser l’interaction entre les mondes gaulois et romain : des interactions pacifiques, culturelles, économiques… Mais aussi des interactions militaires. Je suis également spécialiste d’archéologie militaire, car je m’intéresse aux modalités concrètes de la conquête romaine : comment les armées ont conquis la Gaule et quelles traces elles ont laissées, dans le sol comme dans les sociétés.

Y a-t-il une différence entre les approches de l’archéologie en Suisse et en France ?

Pas vraiment, non. Aujourd’hui, la pratique académique en Europe est globalement uniforme, surtout depuis la mise en place du processus de Bologne. On suit à peu près les mêmes standards scientifiques et pédagogiques.

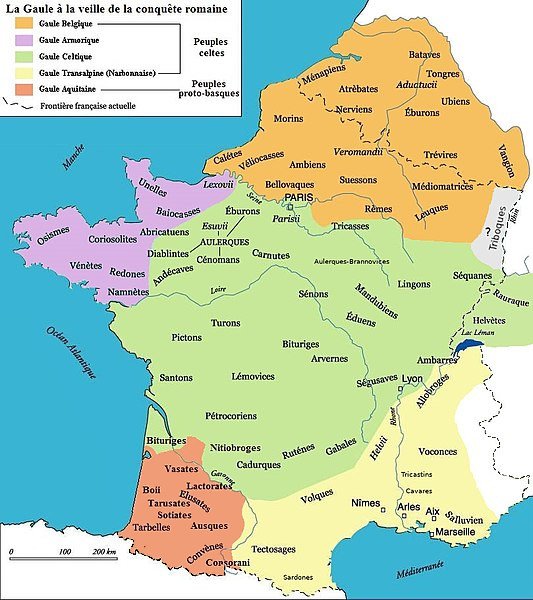

Mais il y a tout de même un point important sur le plan historiographique. En Suisse, on ne parle quasiment jamais des “Gaulois”. Pourtant, les Helvètes – qui occupaient le plateau suisse à l’époque – étaient bel et bien un peuple gaulois. C’est une différence de perception qui remonte à des traditions nationales.

En France, depuis le XIXe siècle, on valorise beaucoup la figure du Gaulois comme “premier Français”, comme un symbole de résistance nationale, de fierté, un peu à la Astérix. Tandis qu’en Suisse, on préfère parler des Celtes, en mettant l’accent sur cette appartenance culturelle plus large. Les Suisses se reconnaissent dans un héritage celtique global, alors que les Français ont isolé et valorisé l’image spécifique du Gaulois.

Les Gaulois, en réalité, ne sont qu’une partie du vaste monde celtique, qui s’étendait sur toute l’Europe du Nord, des îles Britanniques jusqu’à la mer Noire.

Mais en dehors de cette différence de regard historique, il n’y a pas de véritable écart dans les pratiques archéologiques elles-mêmes.

Pourquoi cette différence de perception entre la France et la Suisse vis-à-vis des Gaulois ?

Cette différence s’explique par une construction historique et politique. Jusqu’à la Révolution française, l’histoire de France, c’était celle des rois francs, à partir de Clovis. Mais après la Révolution, il a fallu créer un nouveau récit national, un autre roman historique, qui ne soit plus fondé sur la monarchie.

Et c’est sous la Troisième République qu’on a vraiment installé ce récit : on a choisi de faire commencer l’histoire nationale avec le premier personnage clairement identifié dans les sources, à savoir Vercingétorix, et sa tentative de résistance contre l’occupation romaine. C’est la première fois, dans les textes, qu’on parle d’une forme d’unité des peuples de la Gaule.

Il faut aussi rappeler que la Gaule antique ne se limitait pas à l’actuelle France : elle débordait largement sur le Benelux et la Suisse. Mais les historiens français ont trouvé dans l’image du Gaulois une figure fondatrice – le symbole d’un creuset national, d’une identité collective.

C’est ainsi que l’on a mis en avant Vercingétorix comme figure de l’unité et de la résistance nationale, au point de le représenter sur les monuments aux morts. Les Gaulois ont ensuite été récupérés politiquement, à toutes les sauces : aussi bien par l’extrême droite que par l’extrême gauche. Ils sont devenus une image utile, symbolique, de la résistance à l’envahisseur – qu’il soit allemand, russe ou américain – et de l’union nationale.

Et ce qui est intéressant, c’est que cette figure est ambivalente. Elle incarne une résistance – mais pas trop. C’est ce qui la rend acceptable dans le récit historique du XIXe siècle. Parce que si Vercingétorix avait gagné, on ne parlerait pas français aujourd’hui, mais peut-être breton ou une autre langue celtique.

Donc l’idée, c’est : ils ont résisté vaillamment, mais ils ont perdu. Et cette défaite est vue comme “utile” : elle a permis à la Gaule d’entrer dans le giron de la civilisation gréco-romaine. Contrairement aux peuples de l’autre côté du Rhin, comme les Germains, qui n’ont pas été « civilisés » par Rome.

C’est cette ambivalence qui rend l’image du Gaulois si récupérable. Elle fonctionne à la fois pour exalter la résistance et justifier l’intégration. C’est un des motifs les plus puissants de l’imaginaire historique français.

L’image du Gaulois résistant, portée par des clichés, est-elle encore présente aujourd’hui ?

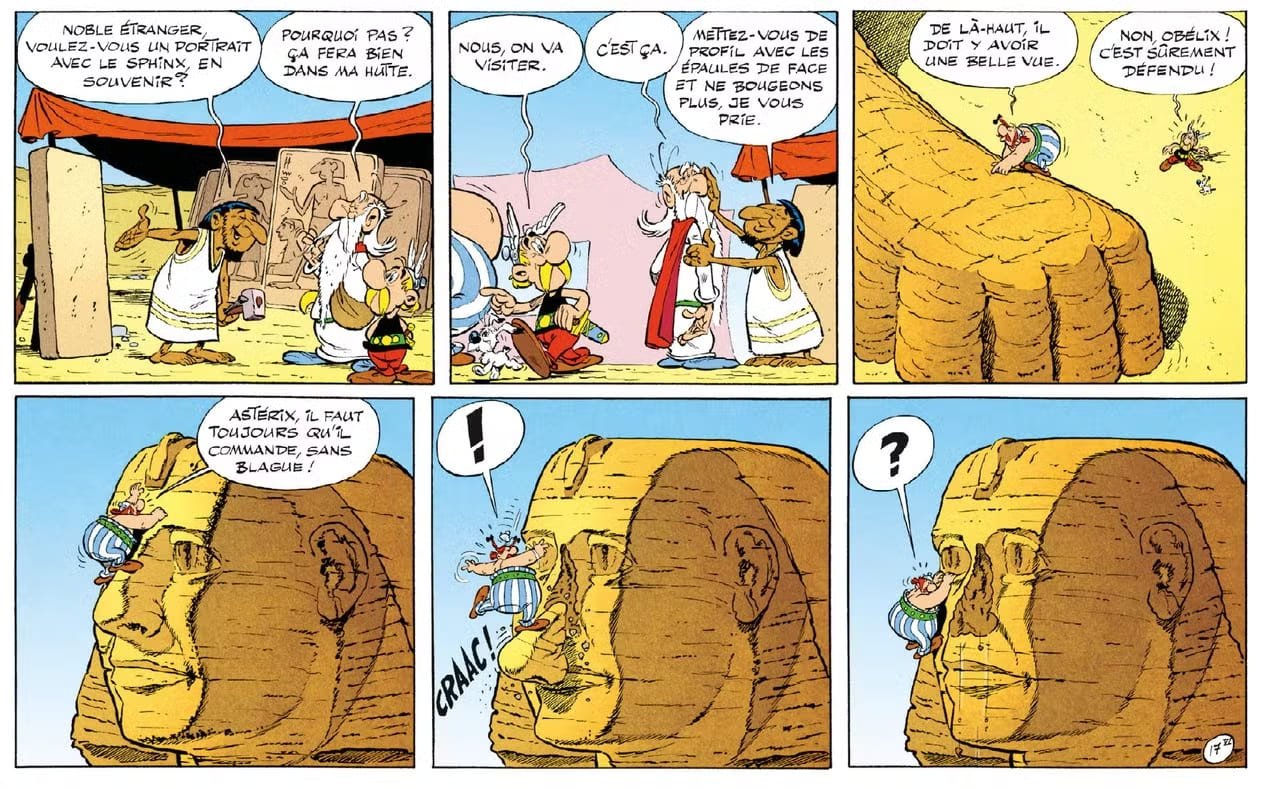

Extrêmement tenace. Vraiment. J’ai été interviewé il y a quelques semaines pour la sortie de la série Astérix : Le Combat des Chefs, qui est d’ailleurs très réussie. Et on voit bien à cette occasion que les Gaulois font toujours partie des figures les plus populaires de l’histoire de France. Tout le monde croit les connaître… alors qu’en réalité, on les connaît très mal.

C’est essentiellement Astérix qui a façonné cette image. C’est une bande dessinée extrêmement fine, très intelligente, mais qui n’avait absolument pas pour vocation d’être pédagogique. Goscinny se qualifiait lui-même de cancre sur les bancs d’école, même si j’en doute un peu. Ce qui est sûr, c’est qu’il avait une incroyable capacité à capter et recycler tous les clichés disponibles.

Astérix, c’est une véritable éponge à stéréotypes. Avant que l’archéologie n’enrichisse nos connaissances, la BD a repris tous les lieux communs qu’on trouvait dans les textes antiques – souvent très orientés, parfois teintés de racisme, de colonialisme, ou de mépris culturel. On retrouve tout ça dans Astérix.

Et paradoxalement, c’est devenu pour nous un excellent support pédagogique. Parce qu’on peut s’en servir à la fois comme exemple et contre-exemple : certains clichés ont un fond de vérité historique, car présents dans les sources antiques, mais ils sont aussi profondément biaisés.

Le problème, c’est que ces images – le petit village gaulois au fond de la forêt, les barbares qui résistent à l’Empire romain – sont ancrées dans l’imaginaire collectif. Elles sont si fortes qu’on ne peut pas lutter contre elles. Tous nos efforts de vulgarisation, nos interventions dans les médias ou les conférences, ne parviennent pas à les déloger. Lutter contre des images, c’est quasiment impossible.

Alors on essaie d’ajuster le tir, de nuancer le récit, de proposer une autre vision des Gaulois… mais honnêtement, c’est une bataille qu’on sait perdue d’avance.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers la période gauloise, romaine et gallo-romaine ?

C’est une bonne question. Mes premiers chantiers portaient sur la période gallo-romaine. Comme beaucoup d’adolescents qui s’intéressent à l’archéologie, je rêvais au départ des pyramides, des temples grecs… Mon objectif, c’était de faire de l’archéologie classique, grecque ou romaine. J’ai donc commencé mes études dans cette voie, avec une spécialisation en archéologie classique.

En parallèle, j’avais aussi des cours sur la protohistoire, l’âge du Fer, les Gaulois… Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c’était un champ bien moins connu. Certes, c’est moins “ensoleillé”, moins exotique que les sites méditerranéens – on me demande souvent si je voyage à l’étranger. Oui, j’ai fouillé en Italie, en Grèce, en Afrique… mais pour le plaisir. Ma spécialité, elle, est ici, en France.

En fait, sur le monde grec ou romain, on dispose de textes, d’images, de sources abondantes. À l’inverse, dans les années 1990, on savait encore très peu de choses sur les Gaulois. Et j’ai trouvé ça beaucoup plus stimulant comme objet de recherche. C’est ce qui m’a poussé à bifurquer, petit à petit, tout en gardant un pied dans chaque monde.

J’ai fait ma thèse en protohistoire, et quand un poste en archéologie romaine s’est ouvert à Lyon 2, j’ai postulé – et je l’ai obtenu. Depuis, je travaille surtout sur l’archéologie romaine, mais toujours en lien avec l’âge du Fer. Finalement, comme je suis binational – franco-suisse -, je suis aussi un peu “binational” dans ma recherche : à cheval entre deux périodes, entre deux disciplines.

Dans votre parcours, y a-t-il des personnes ou livres qui vous ont vraiment inspiré ?

Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais parler des personnes principalement. J’ai déjà bénéficié de professeurs au lycée à l’Université de Genève qui étaient extraordinaires, qui étaient des universitaires. Des universitaires, professeurs de latin et de grec en particulier, qui m’ont aiguillé, qui m’ont permis de faire mes premiers chantiers et je leur dois tout. D’ailleurs, l’un d’entre eux, qui était mon professeur de grec au lycée, je l’ai retrouvé comme collègue en professeur d’archéologie grecque à Lyon 2. Donc, c’est un hasard de circonstance, mais je leur dois beaucoup. La figure à qui je suis le plus redevable dans mon parcours universitaire, c’est un professeur au Collège de France, Christian Goudineau. Vous avez sûrement vu passer le nom dans vos recherches.

C’est un professeur qui est décédé malheureusement il y a cinq ans, mais qui m’a beaucoup inspiré et aidé dans mon parcours. C’était vraiment un chercheur brillantissime, remarquable et qui m’a beaucoup aidé. Voilà. Et je fais exactement ce qu’il faisait. Lui s’intéressait justement aux interactions entre le monde gaulois et romain. Lui aussi venait du monde romain et il s’est intéressé au monde gaulois sur le tard. Et c’est un petit peu mon mentor, mon maître à penser. Et voilà. D’accord. Donc, c’est la principale figure qu’on peut citer. D’accord. Très bien. On a souvent, enfin, je pense que beaucoup de gens ont une image erronée du métier d’archéologue, parce que lui aussi, justement, avec Indiana Jones ou des figures, on imagine quelque chose qui est très loin de la réalité.

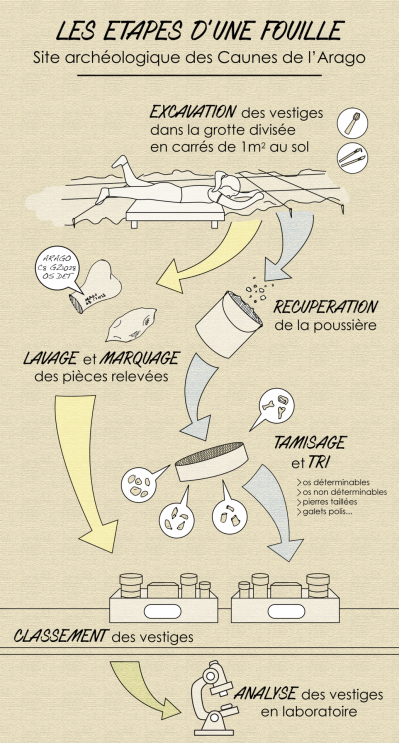

À quoi ressemble concrètement le quotidien sur un chantier archéologique ?

Alors là aussi, on doit lutter contre des images toutes faites. Indiana Jones ou Tomb Raider, c’est très difficile de s’en défaire. L’archéologie, ce n’est pas de l’aventure, ce n’est pas du pillage. On ne part pas explorer des temples dans la jungle, ce n’est pas du tout comme ça que ça se passe.

C’est un travail beaucoup plus minutieux, plus patient, souvent plus aride que l’image qu’on s’en fait enfant. Et il y a un cliché que j’aimerais vraiment renverser : beaucoup d’enfants veulent devenir archéologues, et la première chose qu’on leur dit dans leur entourage, c’est : « Tu ne préfères pas un métier plus sérieux ? Parce que ça ne t’amènera nulle part. » Pourtant, quand on entame des études d’archéologie à l’université, on peut vraiment en faire un métier. Et c’est même plutôt simple. Il y a 3 000 archéologues professionnels en France, et tous mes étudiants – et ils sont nombreux à être passés par là depuis 2006 – ont trouvé un emploi. Évidemment, il faut avoir une bonne moyenne, des résultats solides, mais avec une mention correcte, les débouchés sont bien réels.

L’archéologie, c’est une pratique complète. On cherche des objets, oui, mais surtout des vestiges, des traces, qu’il faut réussir à faire parler. C’est un métier qui combine beaucoup d’aspects : une phase de terrain, une phase de recherche en bibliothèque, des analyses techniques. Et on utilise des outils très modernes. Non, ce n’est pas juste le pinceau : on commence souvent avec une pelle mécanique, et on termine au pinceau.

C’est un métier de passion, mais aussi de compétence. Nos étudiants, on les forme à tout : logiciels, photographie, dessin, bases de données, rédaction, mais aussi intelligence artificielle, drones, photogrammétrie, systèmes d’information géographique… C’est un domaine très large, dans lequel chacun peut trouver sa voie. Il n’y a pas un métier d’archéologue, il y en a une cinquantaine : certains deviennent conservateurs de musée, d’autres spécialistes d’une période, d’un type de mobilier, d’architecture, ou encore experts en informatique appliquée, en IA… Tout est possible.

C’est devenu une profession très technique, très complexe, mais aussi très ouverte. Et ce qu’on fait, c’est écrire des chapitres de livres d’histoire à partir de ce qu’on appelle la culture matérielle. On ne travaille pas directement sur les textes, même si on les lit et qu’ils nous intéressent. À la différence des historiens, qui travaillent sur des archives ou sur de l’audiovisuel quand ils étudient des périodes récentes, nous, on travaille sur les traces laissées dans le sol. Elles sont moins bavardes, c’est vrai. Mais elles ont un avantage : elles sont souvent beaucoup plus objectives.

Historien et archéologue doivent-ils toujours collaborer ? Quels autres métiers travaillent avec vous ?

Oui, absolument, ces deux métiers fonctionnent en étroite collaboration. Ils sont complémentaires.

Par exemple, l’histoire de l’art est une autre discipline très liée. J’enseigne l’histoire de l’art à l’université, et eux travaillent aussi à partir d’objets, d’œuvres d’art. Aujourd’hui, les historiens de l’art qui étudient l’époque romaine sont souvent aussi archéologues, car on ne peut pas comprendre des peintures ou des mosaïques romaines sans s’intéresser au contexte architectural et sociétal.

Ces métiers se recoupent donc beaucoup, même si la différence principale réside dans les sources sur lesquelles chacun travaille.

Un autre point important en France, c’est qu’il existe deux formes d’archéologie. La première, c’est l’archéologie préventive : chaque fois qu’on construit une autoroute, une ligne de chemin de fer, un immeuble ou une zone d’aménagement, la loi impose de vérifier qu’il n’y a pas de vestiges enfouis. Si c’est le cas, il faut faire des fouilles.

La majorité de nos étudiants travaillent dans cette archéologie préventive. L’INRAP (l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) est le plus gros recruteur public dans ce secteur. Il y a aussi des sociétés privées et des collectivités territoriales avec leurs services d’archéologie.

Et puis, il y a une autre forme, que je pratique personnellement : l’archéologie programmée, universitaire. On intervient sur des sites qui ne sont pas menacés par des travaux, mais qui permettent de répondre à des questions précises, historiques ou archéologiques.

Est-ce que l’archéologie en France est suffisamment valorisée ?

Non. Alors, vous posez la question au bon moment, puisque demain, à Paris, il y aura une grande manifestation de tous les archéologues de France, demain 12 juin, pour défendre l’archéologie préventive, qui est mise en danger par la loi dite de simplification, où un amendement a été déposé par l’ex-majorité présidentielle sur le fait que les travaux d’intérêt général, donc les grands travaux d’implantation de sites photovoltaïques, chemins de fer, autoroutes, seront dispensés de l’obligation de vérification des vestiges. Or, ce sont les plus destructeurs pour les vestiges, et ça risque de mettre au chômage des centaines, des milliers d’archéologues.

C’est-à-dire que les chantiers n’auront plus lieu, ça va mettre sur la paille énormément de gens, et puis c’est une destruction du patrimoine qui est irréversible. Ce qui est encore plus grave que la destruction écologique, alors moins grave pour nous, évidemment, mais les ressources écologiques, elles sont renouvelables.

Tant qu’il reste des espèces qu’on peut reproduire, on peut encore reconstituer des milieux écologiques naturels. En archéologie, ce n’est pas possible. Une fois que les vestiges sont détruits – parfois préservés depuis 2 000, 5 000 ans – c’est trop tard. C’est une perte définitive. Les archéologues utilisent souvent cette image : c’est comme si l’on arrachait des pages d’un livre d’histoire pour les jeter au feu.

Y a-t-il une découverte dans votre parcours qui vous a particulièrement marqué ?

C’est une question qu’on me pose souvent, mais je suis incapable d’y répondre précisément. J’ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Depuis 25 ans que je fouille en France, j’ai fait beaucoup de découvertes extraordinaires, tant de mon point de vue que de celui de mes collègues.

Cela dit, le site de Corent, sur lequel je travaille depuis 25 ans, est particulièrement important. Avant ces fouilles, on ne savait pas vraiment à quoi ressemblait une ville gauloise. On avait plutôt l’image du village d’Astérix. Or, sur ce site de 6 hectares, nous avons pu reconstituer la réalité du quotidien des Gaulois. Il existe même des reconstitutions 3D sur YouTube où l’on peut vraiment se plonger dans leur univers.

Ces découvertes ont montré que le monde gaulois n’était pas du tout un monde sauvage, peu évolué, sorti de la forêt ou à peine sorti de la préhistoire. Au contraire, c’était un monde très proche, finalement, des civilisations grecques ou romaines.

Parmi ces fouilles, une découverte majeure date de 2011 : nous avons mis au jour un théâtre gaulois en bois, le plus ancien théâtre découvert en France, qui repousse de plusieurs siècles l’apparition des théâtres sur notre territoire.

Mais ce n’est pas seulement un lieu de spectacle : c’est un hémicycle politique, ce qui est essentiel. Cela nous permet de mieux comprendre le fonctionnement politique d’un peuple et d’une cité gauloise.

C’est donc une de mes découvertes les plus importantes, même si j’en ai fait beaucoup d’autres que je ne peux pas toutes citer.

Pouvez-vous nous décrire la société gauloise, en particulier la structure des villes et des villages ?

Alors, la société gauloise, elle est très ancienne. Aujourd’hui, on la fait remonter jusqu’à l’Âge du bronze. Mais évidemment, ce qui nous intéresse ici, c’est la période d’Astérix, celle juste avant la guerre des Gaules, juste avant la conquête romaine.

À cette époque-là, le monde gaulois a déjà beaucoup évolué. Deux siècles plus tôt, on était encore dans des monarchies absolues, avec des rois à la tête des cités. Et puis, petit à petit, ces rois cessent d’être héréditaires : ils commencent à être élus. On passe alors à des formes de monarchies constitutionnelles ou électives. C’est ce qu’on observe au IIᵉ siècle avant J.-C.

Et puis, au Iᵉʳ siècle avant J.-C., à l’époque de Vercingétorix, les choses changent encore. Les rois disparaissent, remplacés par des régimes oligarchiques. Ce sont désormais des conseils de nobles, des aristocrates, qui dirigent. Des sortes de sénats, comme le dit César lui-même dans ses textes : il parle de sénats gaulois.

Et c’est précisément ce qu’on a mis au jour à Corent : l’hémicycle d’une assemblée gauloise, sans doute un de ces sénats. C’est là que les décisions étaient prises entre grandes familles. Ce n’était pas une démocratie au sens moderne, bien sûr, mais c’était déjà une forme de pouvoir partagé, bien différente d’une monarchie absolue.

Ce monde gaulois d’avant la conquête, ce n’est pas un monde urbain. Seulement 10 % des habitants vivent dans des villes – et c’est d’ailleurs la même chose chez les Grecs ou les Romains. L’écrasante majorité vit à la campagne. Mais attention : des campagnes qui ne sont pas du tout des forêts.

En réalité, toute l’image qu’on se fait des Gaulois vient d’un mythe, celui de la forêt gauloise. Vous avez peut-être déjà entendu l’expression « Gaule chevelue », utilisée par les Romains. On pense souvent qu’elle renvoie à leur apparence physique – barbes longues, cheveux jusqu’aux genoux… Mais en réalité, cela évoquait une Gaule recouverte de forêts, hérissée comme une chevelure, presque une jungle impénétrable, comme les forêts « sauvages » qu’on projetait sur l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique du Sud au XIXe siècle.

Or, l’archéologie a complètement remis en question cette vision. Grâce notamment à l’analyse des grains de pollen retrouvés lors des fouilles, on sait aujourd’hui que ce paysage forestier généralisé ne correspond pas du tout à la réalité.

À l’époque de César, la Gaule est entièrement exploitée par l’agriculture et l’élevage. En réalité, il ne reste quasiment plus de forêt ; il y en avait même moins à cette période gauloise qu’aujourd’hui sur le territoire français.

Quand on relit les textes anciens, ils confirment bien que la Gaule est totalement cultivée. Cela signifie que les Gaulois ne vivent pas dans la forêt, ni dans des villages isolés au milieu des clairières. Ils habitent dans des fermes entourées de champs cultivés.

Au centre de ce paysage agricole, on trouve des villes qui ressemblent beaucoup aux villes grecques et romaines. La principale différence, c’est que, en Gaule, le bois est encore abondant, notamment dans les montagnes, alors qu’en Méditerranée, il est quasiment absent. Du coup, l’architecture gauloise utilise beaucoup le bois et la terre pour construire ses bâtiments.

Donc les vestiges de construction ne sont pas comme à Rome ou en Grèce, où on les connaît depuis des siècles. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle, le début du XXIe, pour pouvoir les étudier, parce que le bois pourrit, et il ne laisse que des trous dans le sol. Ce n’est pas spectaculaire du tout. Et c’est l’étude de ces trous, de ces villes fantômes, et de ces fermes fantômes, qui nous a permis de découvrir un monde complètement insoupçonné depuis 20 ou 30 ans.

Autrement dit, une société bien plus élaborée que ce qu’on pourrait imaginer. Plus évoluée, qui commerçait avec les Grecs et les Romains très anciennement, depuis très longtemps. C’est ça qui fait la différence.

Les Gaulois s’appelaient-ils eux-mêmes « Gaulois » ou s’identifiaient-ils surtout à leur village ou cité ?

C’est une question un peu complexe, je vais essayer d’y répondre simplement.

La Gaule n’a jamais existé comme une nation au sens moderne du terme. Ce n’était pas la France d’il y a 2000 ans. En réalité, la Gaule était une mosaïque d’environ soixante peuples différents, chacun ayant sa propre cité-État.

Pour faire une comparaison, c’est un peu comme au Moyen Âge avec les duchés de Bretagne ou de Bourgogne, où il y avait une certaine autonomie locale, même s’il existait une autorité centrale, celle du roi de France.

À l’époque gauloise, c’était surtout un ensemble de cités indépendantes, qui pouvaient entretenir des relations pacifiques ou conflictuelles entre elles, chacune avec son propre organe politique central et son autonomie.

Donc, la Gaule n’existait pas en tant que nation unifiée, et les Gaulois ne se reconnaissaient pas comme un peuple unique. Cela dit, ils avaient une forme d’identité collective, mais plutôt culturelle : ils se reconnaissaient comme Celtes par rapport aux étrangers, notamment les Grecs et les Romains.

Cette unité culturelle se traduisait par la langue celtique parlée sur un vaste territoire allant de la mer Noire aux îles britanniques, ainsi que par des similarités dans l’art et les traditions. Que ce soit près de la mer Noire, en Angleterre, en France, en Espagne ou dans le nord de l’Italie, les populations celtiques partageaient des traits linguistiques et culturels communs.

Les Gaulois étaient donc une partie de ce peuple celte plus large. Cependant, il n’y avait pas vraiment une identité « gauloise » au sens politique ou territorial à l’époque.

C’est Jules César qui a contribué à créer cette idée de « Gaule » comme une entité unifiée. Dans le cadre de la guerre des Gaules, et surtout pour justifier politiquement sa conquête, il a délimité la Gaule jusqu’au Rhin. Or, on sait que les Gaulois vivaient aussi au-delà du Rhin, en Allemagne actuelle.

Mais pour des raisons de propagande politique, César a présenté la Gaule comme un territoire entièrement conquis et limité au Rhin. Cette délimitation artificielle persiste encore aujourd’hui.

Cette analyse a notamment été développée par l’historien Christian Goudineau.

La Guerre des Gaules est-elle vraiment la seule source écrite contemporaine sur les Gaulois, ou y en a-t-il d’autres ?

En réalité, il existe beaucoup de sources, des centaines même.

Cependant, ces textes sont écrits en grec ou en latin, et il faut les considérer avec précaution. Ils reflètent souvent une vision biaisée, comparable à celle que l’on retrouvait dans la presse coloniale au XIXᵉ siècle sur les peuples africains ou asiatiques : des peuples «sauvages», à peine sortis de la préhistoire.

Ce regard colonialiste et raciste impose un tri rigoureux dans l’interprétation. Il y a bien sûr un fond de vérité dans certaines descriptions, mais il faut distinguer les faits des préjugés.

Paradoxalement, l’auteur le plus sérieux et le plus objectif est Jules César lui-même. Bien qu’il ait mené la conquête et massacré les Gaulois, il a passé six ans en Gaule, observant directement leurs pratiques. Il ne s’est pas contenté de rumeurs ou de ragots. C’est donc dans ses écrits que l’on trouve les témoignages les plus fiables sur les Gaulois.

On peut comparer cela à l’étude de l’Afrique du Nord à travers les textes des généraux coloniaux du XIXe siècle : bien que biaisés, ces auteurs étaient des témoins directs.

En complément, il y avait aussi des périégètes – historiens et géographes grecs – qui ont voyagé en Gaule et rapporté des descriptions assez objectives. Malheureusement, leurs œuvres sont perdues, et nous n’en possédons que des fragments et citations. Ces textes, bien que fragmentaires, sont précieux car relativement objectifs.

Des découvertes de sources grecques par des archéologues étrangers pourraient-elles influencer vos recherches sur la Gaule ?

Ah, bien sûr. Les voyageurs dont je vous parlais tout à l’heure incluent Posidonios d’Apamée, l’un des plus grands savants de l’époque de Jules César. C’était un historien et géographe grec du Ier siècle avant notre ère, et probablement aussi l’inventeur de la fameuse machine d’Anticythère.

Posidonios tenait une école à Rhodes, par laquelle sont passés de grands noms de la République romaine comme Cicéron ou Pompée. Vers 100 avant Jésus-Christ, il a voyagé en Gaule et en a tiré un ouvrage historique qui est aujourd’hui perdu, mais dont on retrouve des citations chez d’autres auteurs antiques.

Si un jour on parvenait à retrouver cet ouvrage – par exemple dans les rouleaux carbonisés de la bibliothèque d’Herculanum, à Pompéi – et à le déchiffrer, ce serait un bouleversement majeur pour notre discipline. Ce texte pourrait soit confirmer ce que les fouilles archéologiques nous apprennent, soit tout remettre en question.

Mais voilà, c’est tout le problème des sources antiques : beaucoup sont disparues, et on travaille souvent avec des fragments ou des traces indirectes.

Vous avez parlé de vos recherches sur le vin. Quel rôle avait-il en Gaule ? Était-il surtout produit localement ou importé ?

Toutes les sociétés de l’Antiquité produisaient des boissons alcoolisées. Les plus courantes étaient l’hydromel – un mélange fermenté d’eau et de miel – et la bière, à base de céréales. Cette dernière était très répandue, car simple à fabriquer : on la brasse le matin, on la boit le soir. C’était la boisson alcoolisée de base.

Le vin, en revanche, demandait un savoir-faire bien plus complexe. Jusqu’à la conquête romaine, les Gaulois ne produisaient pas eux-mêmes de vin : ils l’importaient, d’abord des Grecs, puis massivement des Romains. On parle de millions d’amphores introduites sur le territoire gaulois à l’époque de César.

Sur le site de Corent, que je fouille depuis de nombreuses années, on marche littéralement sur un tapis de tessons d’amphores à vin. On estime qu’entre 50 000 et 100 000 amphores y ont été importées. Ce vin provenait surtout d’Italie centrale, entre Rome, Pompéi et Pise.

Il était consommé lors de banquets, de cérémonies religieuses, de fêtes privées… Mais il était très coûteux, donc réservé aux élites et aux aristocrates.

C’est à partir de la conquête romaine que la Gaule commence à produire elle-même du vin, en adoptant la technologie romaine de vinification. Et très vite, les Gaulois romanisés deviennent d’excellents producteurs. Leur vin s’exporte partout dans l’Empire romain, jusqu’en Inde.

Fait remarquable : à la fin du Ier siècle après J.-C., on retrouve à Rome davantage d’amphores de vin gaulois que de vin italien. Le vin gaulois est devenu plus populaire et plus consommé que le vin d’origine romaine. C’est un peu le même phénomène qu’avec certaines technologies modernes : une invention importée finit par être maîtrisée et perfectionnée au point de concurrencer, voire supplanter, son pays d’origine.

À l’époque romaine, les Gaulois exportaient-ils d’autres produits que le vin ?

Oui, tout à fait. À l’époque romaine, les Gaulois étaient réputés pour l’ensemble de leur production agricole. Ils exportaient notamment des salaisons, des céréales, mais aussi des tissus – tout ce qui relevait des étoffes et du textile.

Et si l’on remonte à la période avant la conquête romaine, on constate également l’existence d’un commerce très actif. On retrouve dans les fouilles des objets venus de très loin, parfois même d’Orient, ce qui atteste de réseaux d’échanges étendus.

Cela nous oblige à revoir l’image caricaturale du Gaulois fruste et isolé. En réalité, ces sociétés étaient bien plus sophistiquées qu’on ne le pensait. On sait aujourd’hui que les Gaulois pratiquaient des formes de médecine, de chirurgie, qu’ils utilisaient l’écriture, et qu’ils maîtrisaient de nombreux savoir-faire techniques et culturels.

Que nous reste-t-il de l’artisanat à l’époque gauloise ?

Beaucoup de choses. Les Gaulois pratiquaient l’ensemble des artisanats, tout comme leurs voisins méditerranéens. Leur spécialité, leur véritable point fort, c’était la métallurgie. Notamment la métallurgie de l’armement. Les armes gauloises étaient, dans bien des cas, techniquement supérieures à celles des armées romaines : plus avancées, plus efficaces.

Cette supériorité a d’ailleurs été reconnue et intégrée par les Romains eux-mêmes. Après la conquête, certains équipements militaires gaulois, comme les épées ou le matériel de cavalerie, ont été adoptés dans l’arsenal romain.

Une autre spécialité des artisans gaulois, moins connue du grand public, c’est la production d’objets en verre. On retrouve en fouille de nombreux vestiges de cette industrie du verre, preuve d’un savoir-faire maîtrisé.

Cela dit, les flux économiques à l’époque allaient surtout du sud vers le nord. On retrouve plus d’importations méditerranéennes en Gaule que l’inverse. La Gaule, avant tout, représentait pour Rome un immense grenier à blé. Si l’Italie continuait à importer massivement ses céréales d’Égypte, la conquête de la Gaule permettait un accès plus proche et plus sécurisé à des ressources agricoles essentielles.

Et c’est bien parce que la Gaule n’était pas un territoire de chasseurs-cueilleurs perdus dans les forêts – mais un espace agricole riche et structuré – qu’elle représentait un enjeu stratégique majeur pour Rome. C’est d’ailleurs une des raisons centrales de la guerre des Gaules.

Comment s’organisaient les échanges commerciaux en Gaule ?

Les échanges commerciaux en Gaule passaient principalement par voie d’eau. Le moyen le plus simple pour transporter les marchandises consistait à les faire venir par bateau jusqu’aux côtes de la Provence, puis à les remonter par les grands fleuves comme le Rhône, la Saône, la Loire, la Seine, et même par des rivières secondaires telles que l’Allier ou l’Isère.

La navigation ne ressemblait en rien à celle d’aujourd’hui : on transbordait les marchandises d’un bateau à un autre, parfois sur de courtes distances à terre, selon les saisons et les crues. À partir de l’époque romaine, un réseau routier commence à se développer, permettant également le transport terrestre, mais ce sont les voies d’eau qui restent les principaux axes de circulation des marchandises.

Comment expliquer la défaite des Gaulois face aux Romains ?

La défaite des Gaulois s’explique par plusieurs raisons. D’abord, des erreurs stratégiques. Vercingétorix, souvent présenté comme un grand stratège, commet pourtant une faute majeure en se repliant à Alésia. Il s’y retrouve piégé, sans eau ni ressources pour nourrir ses hommes et ses chevaux. Il est acculé et contraint de se rendre.

Mais surtout, les Gaulois avaient une manière de faire la guerre très différente de celle des Romains. Leur combat reposait sur une forme de duel rituel, parfois à nu, où la victoire était censée être décidée par les dieux. Ce modèle, comparable à celui des chevaliers médiévaux ou des samouraïs, valorisait le courage et l’honneur plus que l’efficacité.

Les Romains, eux, ont imposé une guerre technique, brutale, et à distance : artillerie, archers, frondeurs. Les Gaulois, habitués aux combats rapprochés, étaient décimés avant même d’atteindre leurs adversaires. Les fouilles d’Alésia, Gergovie ou Uxellodunum révèlent cette réalité : de nombreux projectiles romains mêlés aux armes gauloises montrent que les batailles ont été perdues sans contact direct.

Enfin, il faut souligner que César n’était pas seul. De nombreux peuples gaulois l’ont soutenu. Sa cavalerie comptait d’excellents contingents gaulois et même germains. La guerre des Gaules n’était donc pas une guerre des Gaulois contre Rome, mais une guerre entre Gaulois, certains ayant choisi le camp romain. Ces alliances internes, combinées à la supériorité tactique et technologique des légions, ont assuré la victoire de Rome.

Existe-t-il un flou sur la fin de Vercingétorix ? Après Alésia, sait-on comment il a terminé sa vie ?

On le sait très bien, en réalité il n’y a pas de flou. Vercingétorix a été détenu pendant six ans, selon les écrits de César, dans la prison de la Mamertine à Rome. Cette prison est située juste à côté du forum romain et on peut même la visiter aujourd’hui.

Il a été sorti de sa cellule pour le triomphe de Jules César en 46 avant Jésus-Christ, donc six ans après la bataille d’Alésia, puis exécuté publiquement par strangulation sur le forum. Cette pratique était courante : un chef vaincu était exécuté publiquement, une manière de symboliser la victoire. Les Romains subissaient le même sort quand ils étaient faits prisonniers par leurs ennemis.

C’est donc un rituel politique fort, que l’on retrouve dans d’autres contextes historiques, comme l’exécution de Saddam Hussein ou de Kadhafi, pour montrer la fin définitive de l’adversaire.

Il n’y a donc aucun mystère autour de la fin de Vercingétorix, malheureusement pour lui.

Les Gaulois pratiquaient-ils l’élevage de chevaux ?

Oui, les Gaulois élevaient des chevaux, mais il s’agissait de petits chevaux, bien plus petits que ceux que nous connaissons aujourd’hui. Cela vient du fait que l’ensemble du bétail – chevaux, vaches, etc. – était globalement plus petit qu’à notre époque, avec une taille inférieure d’environ un tiers au garrot.

Il est amusant de noter qu’on dit parfois, à tort, que Vercingétorix aurait combattu sur un poney. En réalité, à l’époque de la guerre des Gaules, les élites gauloises avaient commencé à importer de grands chevaux d’Italie et du bassin méditerranéen. Il est donc très probable que Vercingétorix montait un cheval de grande taille, mais d’origine étrangère.

Quelles étaient les pratiques religieuses des Gaulois ?

Pendant longtemps, notre seule source sur la religion des Gaulois était un passage de Jules César, dans La Guerre des Gaules. Or César était lui-même un fin connaisseur des questions religieuses : en plus d’être chef militaire et politique, il occupait la fonction de grand pontife, autrement dit le chef de la religion romaine – l’équivalent, aujourd’hui, du pape.

Ce qui est frappant, c’est que lorsqu’il décrit la religion gauloise, César n’emploie pas les noms des dieux locaux. Il évoque Mercure, Mars, Jupiter… c’est-à-dire les dieux du panthéon romain. Cela montre à quel point la religion gauloise lui apparaissait proche de celle de Rome. Il ne précise pas les noms gaulois des divinités, mais il change l’ordre d’importance : chez les Romains, le dieu suprême est Jupiter ; chez les Gaulois, selon César, c’est Mercure qui occupe la première place. Cela indique une différence dans les hiérarchies divines, mais dans un cadre globalement similaire.

Grâce à l’archéologie, nous avons aujourd’hui une compréhension bien plus fine. Par exemple, à Corent, où j’ai dirigé des fouilles, se trouvait l’un des plus grands sanctuaires gaulois connus. Ce que l’on découvre, c’est que la pratique religieuse gauloise ressemblait fortement à celle des Grecs et des Romains. Les temples étaient construits en bois – et non en pierre – mais leur architecture, leur orientation (souvent vers l’est), et même leurs fonctions sont comparables.

Le rituel passait par des sacrifices d’animaux : chèvres, moutons, porcs, bœufs… exactement comme dans le monde méditerranéen antique. Et les divinités gauloises, bien que portant d’autres noms, partagent des caractéristiques communes avec celles du panthéon gréco-romain.

En somme, les Gaulois n’étaient pas ce peuple mystérieux, sauvage et marginalisé qu’on a longtemps imaginé. C’était un peuple antique, inséré dans les grands courants culturels et religieux de son temps. Cela les rend peut-être moins “exotiques”, mais beaucoup plus proches de la réalité historique.

La figure du druide dans l’imaginaire collectif est-elle fidèle à la réalité historique ?

La figure du druide est bien attestée dans les textes antiques, notamment chez Jules César et d’autres auteurs. Les druides ont réellement existé. Mais l’une des avancées majeures des vingt dernières années dans la recherche, c’est d’avoir démontré que le druide n’était pas un prêtre au sens strict, contrairement à ce que l’on a longtemps cru.

On a tendance à imaginer le druide comme le grand prêtre de la religion gauloise, une figure mystique, cachée dans la forêt, un peu comme le personnage caricatural dans Astérix. Mais en réalité, cette image est en grande partie une construction. Ce qui est intéressant, c’est que Panoramix – malgré la caricature – est sans doute plus proche de la réalité que ce que l’on pourrait penser. Goscinny avait manifestement bien lu les textes antiques : son druide n’est pas un prêtre, il est un savant, un chimiste, un conseiller.

Dans les sources antiques, les druides apparaissent plutôt comme des figures savantes, versées dans les connaissances de la nature, de la médecine, de l’astronomie, du droit, des choses de la société – mais pas exclusivement comme des représentants du culte. Ils avaient évidemment un rôle dans les questions religieuses, mais ce n’était pas leur fonction principale. C’étaient des référents intellectuels et moraux, des sages que l’on consultait pour régler les conflits ou prendre des décisions importantes.

Donc oui, la figure du druide existe bien dans les textes antiques, mais pas telle qu’on l’imagine souvent. Et ce que l’archéologie et l’historiographie récentes ont permis de montrer, c’est que cette figure est beaucoup plus proche du philosophe ou du scientifique que du prêtre ou du magicien.

Quels sont aujourd’hui les grands axes de recherche en archéologie sur le monde gaulois ?

Juste un petit complément à ce que vous venez de dire : les Gaulois étaient un peuple qui écrivait – contrairement à une idée reçue très répandue. Ils utilisaient l’alphabet grec ou latin, mais sur des supports périssables comme le bois ou le parchemin, qui ne se conservent pas. C’est pour cela que leurs écrits ne nous sont pas parvenus, contrairement aux inscriptions gravées des Grecs ou des Romains, ou aux copies transmises au Moyen Âge.

Les archéologues, eux, fouillent un livre d’histoire dans le sol, un livre sans texte, fait de vestiges, d’objets, d’empreintes. Chaque fouille, chaque découverte, c’est une page de ce livre qui s’ouvre. Et tout ce que les Gaulois ne nous ont pas laissé par écrit, on essaie de le reconstruire par l’archéologie.

Quant aux grands axes de recherche aujourd’hui, ils sont multiples. Il n’y a pas un seul champ dominant, car nous sommes des dizaines, voire des centaines de chercheurs à travailler sur cette période, chacun avec ses spécialités. C’est cette complémentarité des approches qui permet de faire évoluer notre compréhension du monde gaulois.

Cela dit, certaines thématiques ont pris de l’ampleur ces dernières décennies. Par exemple, on s’intéresse beaucoup plus aux villes gauloises, à leur structure, à leur organisation. Mais on explore aussi les campagnes, les pratiques agricoles, les modes d’élevages, les échanges économiques, les réseaux de communication, les formes d’écriture, l’art gaulois, ou encore les croyances religieuses.

Tous ces domaines sont devenus des champs de recherche dynamiques, justement parce que les textes antiques n’en parlent que très partiellement – ou à travers un prisme biaisé. L’archéologie vient donc combler ce manque, et continue, chaque année, à renouveler en profondeur notre regard sur les Gaulois.

Quels sont les lieux actuellement fouillés en France concernant l’époque gauloise ?

Il y a beaucoup de sites en cours de fouilles, mais pour ce qui concerne spécifiquement l’époque gauloise et qui sont accessibles au public, je peux en citer deux principaux.

Le plus important est l’oppidum de Bibracte, situé dans le Parc naturel du Morvan, dans la Nièvre. C’était la capitale du peuple des Éduens, alliés des Romains, un des plus grands peuples gaulois. Ce site est fouillé depuis 40 ans. François Mitterrand, qui était député de la Nièvre, a voulu faire de Bibracte un grand centre de recherche européen sur les Gaulois. Aujourd’hui, c’est à la fois un site archéologique, un musée et un centre de recherche que l’on peut visiter.

Le deuxième site majeur est Coran, capitale des Arvernes, un autre grand peuple gaulois. C’est là où a grandi Vercingétorix. On fouille la ville de Saint-Georix, avec une reconstitution d’environ 2-3 hectares du sanctuaire, de la place, et des monuments comme le théâtre. Ce parc archéologique est ouvert toute l’année.

Existe-t-il d’autres sites ou musées liés à la période gauloise en France ?

Oui, un troisième site important dans le nord est Ribemont-sur-Ancre, dans la Somme, où se trouve un grand sanctuaire gaulois que l’on peut aussi visiter.

Pour le sud de la France, il y a Lattes, près de Montpellier, un site de Gaulois méditerranéens en contact très tôt avec les Grecs et les Romains, avec un musée et un parc archéologique.

Il faut aussi mentionner les sites de Gergovie et d’Alésia, liés aux grandes batailles de la guerre des Gaules, qui possèdent chacun leur musée très bien aménagé.

Enfin, une pratique qui se développe est celle des reconstitutions de villages gaulois, comme près de Toulouse, où un village gaulois a été reconstitué et qui attire beaucoup de visiteurs.

Est-ce que vous êtes souvent consulté pour ce genre d’initiatives, notamment par les archéologues ?

Oui, non seulement on est souvent consulté, mais on travaille avec eux en permanence. Ils ont besoin de nos données, c’est une vraie synergie. C’est une autre manière de pratiquer l’archéologie, de la médiatiser, de la rendre accessible. Il y a des groupes et des villages reconstitués plus ou moins sérieux, mais globalement, la pratique est tout à fait correcte aujourd’hui.

Pour notre part, à Corent, nous n’avons pas choisi de faire un village de reconstitution. En revanche, dès le début des années 2000, nous avons été pionniers dans la reconstitution en 3D informatique pour contrer les clichés d’Astérix. Aujourd’hui, cette méthode est répandue, mais à Corent, on est restés à la pointe. C’est aussi un moyen très efficace d’immerger le public : nous avons même une application de réalité augmentée qui permet de visiter virtuellement la ville gauloise. C’est une autre façon de faire découvrir l’archéologie.

Observez-vous une récupération des mondes gaulois, romain ou gallo-romain en politique ou en culture ? Cela vous pose-t-il problème ?

Il faut distinguer deux choses. Sur la récupération politique, on ne peut rien y faire. Les Gaulois sont au cœur du roman national et ils sont récupérés des deux bords, autant par Mélenchon que par Zemmour, par exemple. À gauche, on a parfois des approches plus nuancées. Par exemple, Mélenchon a dit que les Gaulois ont été créolisés, c’est-à-dire qu’il y a eu une fusion des cultures plutôt qu’une assimilation stricte. C’est une vision qui correspond assez bien aux réalités historiques et archéologiques.

À droite, on insiste souvent sur la résistance farouche des Gaulois et leur assimilation forcée, ce qui cache souvent une vision plus colonialiste. Bref, sur le plan politique, il y a peu de marges de manœuvre.

Sur le plan culturel, en tant qu’archéologue engagé dans la vulgarisation, je participe à beaucoup de documentaires sur France 2, Arte, en prime time. L’idéal, c’est d’être intégré au processus de fabrication, en tant que conseiller scientifique, pour garantir la qualité.

Mais malgré tout, il y a des mauvaises surprises. Par exemple, une série diffusée à l’automne dernier sur France 2, Notre histoire de France, présentée par Thomas Cicelay, dont j’étais le référent scientifique pour le premier épisode Vercingétorix (indisponible aujourd’hui sur francetv, ndlr). Le scénario était bien ficelé, le fond très intelligent. Pourtant, ils ont fait appel à des troupes de reconstitution et utilisé des images 3D pour lesquelles je n’ai pas été consulté. Résultat : on retombe dans les clichés du village gaulois perdu au milieu de la forêt.

Je travaille actuellement sur un documentaire pour RMC Découverte sur Vercingétorix où j’ai exigé de voir les images avant validation, justement pour éviter ces erreurs.

On est souvent consultés, mais aussi parfois considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Les producteurs veulent faire simple et ça les conduit à conforter les clichés.

Quand on n’est pas consulté du tout, c’est une catastrophe. On retombe dans les poncifs sans fin. Parfois, c’est même moins fidèle et intelligent qu’Astérix, et ça pose problème.

Cela dit, aujourd’hui, la plupart des réalisateurs, producteurs de documentaires, expositions ou ouvrages grand public essaient quand même de crédibiliser leur démarche. Mais dans la culture mainstream, il y a de tout : du bon et du moins bon.

Par exemple, Gladiator de Ridley Scott est un bijou d’intelligence et de réalisation, même si quelques libertés historiques sont prises. Le film avait un conseiller scientifique de renom, ce qui explique sa qualité.

On peut tolérer un peu d’exagération pour le spectacle, mais quand ça va à l’encontre de la vérité historique, c’est de la désinformation. Et ça, on ne peut pas l’accepter ni le cautionner.

Avec Astérix, après le succès du film Mission Cléopâtre d’Alain Chabat, plusieurs productions ont déçu, puis une nouvelle série par Chabat est arrivée. Pensez-vous que la qualité de ces œuvres a été inégale ?

Oui, plutôt une qualité en dents de scie qu’une réelle évolution.

Mission Cléopâtre est un film que tout le monde adore, et à juste titre. Je l’ai revu récemment avec ma fille, il est assez fidèle à l’album original et il apporte beaucoup de sketches et d’humour dans l’esprit de Goscinny. C’est vraiment du pur Goscinny. Donc, c’est un très bon film.

Le Domaine des Dieux, réalisé par Alexandre Astier, est aussi très proche de l’album, il le respecte complètement.

Entre ces deux-là, il y a L’Empire du Milieu, qui est une catastrophe absolue. Ce n’est pas un hasard s’il a été massivement descendu par la critique. Non seulement ce n’est pas fidèle à l’œuvre originale, mais c’est aussi un mauvais film. Il faut être très prétentieux pour penser pouvoir faire mieux que Goscinny, et s’éloigner de son humour et de son esprit, c’est un échec industriel.

Enfin, Le Combat des Chefs est une très bonne série, très fidèle à l’esprit de l’album. Mais là encore, c’est Chabat et Astier aux manettes, deux grands auteurs. On ne peut pas faire du bon cinéma sans bons auteurs et bons acteurs.

Auriez-vous des livres ou BD à conseiller pour découvrir le monde gaulois, surtout en fiction ?

Franchement, je ne vous conseillerais pas beaucoup de BD historiques classiques sur la guerre des Gaules, parce que c’est souvent d’un ennui absolu. J’en reçois parfois à la maison, mais elles me tombent des mains.

Je préfère largement Astérix ou même Alix, parce que ce sont des auteurs de talent. Il y a plein de choses problématiques dans Alix par exemple, mais c’est l’esprit de l’époque. La qualité de la BD fait que j’ai plaisir à la lire.

Pour la littérature, je recommande Jean-Philippe Jaworski, qui est un grand auteur de littérature sur les Gaulois. Ses romans se déroulent bien avant la conquête romaine, mais ils sont de vrais best-sellers.

De mon côté, j’ai publié un roman en 2019 chez Actes Sud, Gaul Orient Express, une enquête policière située au début de l’époque romaine, entre monde gaulois et monde romain. C’est une façon d’aborder la période sans faire de la pédagogie directe, mais à travers une intrigue captivante, avec une toile de fond historique.

Il y a aussi des romans de Christian Goudineau, un des premiers à écrire sur cette période. Ils sont peu nombreux, mais il vaut mieux privilégier des romans écrits par des chercheurs, car souvent les auteurs qui ne maîtrisent pas la période peuvent écrire un roman qui pourrait aussi bien se passer au XVIIe siècle ou au IIIe millénaire avant Jésus-Christ, sans véritable contact avec la réalité historique.

Envisagez-vous de continuer à travailler sur l’archéologie, ou peut-être de publier un nouveau livre ?

J’ai plein de livres en préparation sur ma table. Je vais continuer à travailler sur le site de Corent, mais c’est de plus en plus difficile car chaque année, on doit se battre auprès du ministère de la Culture. Par exemple, je viens d’apprendre que mon autorisation n’a pas été accordée pour cet été.

C’est un volet moins intéressant mais c’est une réalité : on doit toujours lutter contre l’administration pour exercer notre métier d’enseignant-chercheur. Cela devient épuisant.

Mon objectif est donc de fouiller le site de Corent aussi longtemps que possible, et peut-être ouvrir d’autres sites en France, voire à l’étranger quand je serai proche de la retraite.

Le terrain de recherche est loin d’être épuisé et je souhaite l’explorer au maximum dans les années à venir.