Il est un homme humble, avançant non par appât du gain ou soif de pouvoir, mais par la quête d’un sens. Jean-Jacques Jaeger, paléontologue et professeur émérite originaire de Mulhouse et ancien directeur de l’Institut des sciences de l’évolution, est salué pour ses contributions à la recherche des origines de l’homme en Asie. En 1998, il a révolutionné l’étude des origines humaines en découvrant le fossile d’un petit primate anthropoïde au Myanmar (ex-Birmanie), daté de 38 millions d’années, remettant ainsi en question l’idée selon laquelle l’origine et l’évolution de l’homme étaient exclusivement africaines.

Quand sont apparus les premiers primates sur Terre ?

Les premiers primates reconnus en tant que tels n’apparaissent pas avant 55 millions d’années, à la limite paléocène/éocène. Avant cette période, il n’y a pas de primates connus de manière certaine. Bien qu’il existe quelques données isolées dans la littérature, rien n’est sûr. En d’autres termes, les primates, en tant qu’ordre de mammifères, ont émergé immédiatement après la disparition des dinosaures et n’apparaissent dans le registre fossile qu’à partir de 55 millions d’années. Avant cela, on ne connaît pas de primates et leurs ancêtres demeurent inconnus.

Malgré plusieurs hypothèses, aucune n’est démontrée. Ainsi, on peut dire qu’ils apparaissent brutalement sur différents continents à la même époque. Cette période, les 10 millions d’années qui suivent l’extinction des dinosaures, est appelée Paléocène, et les documents à ce sujet sont assez limités. Les primates ont évolué grâce à la libération de niches écologiques laissées vacantes par la disparition non seulement des dinosaures mais aussi de nombreux reptiles tels que les crocodiliens et les ptérosaures.

Pourquoi avez-vous décidé de développer vos recherches paléontologiques en Birmanie ?

Nous avons choisi de développer nos recherches en Birmanie en raison des découvertes faites par des géologues anglais dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale. Ces géologues signalaient la découverte de primates dans la région du Myanmar, datant, comme nous le savons maintenant avec plus de précision, d’il y a 40 millions d’années.

Pendant longtemps, ces restes ont été considérés comme mystérieux et attribués à des primates déjà bien différenciés, qualifiés même d’anthropoïdes par certains auteurs. Pour en savoir plus, nous avons accepté l’invitation des autorités birmanes à venir fouiller et mener nos recherches là-bas. Nous avons poursuivi nos travaux pendant 22 ans jusqu’au dernier coup d’État. Au cours de ces fouilles, nous avons découvert d’autres restes de primates signalés par les Anglais.

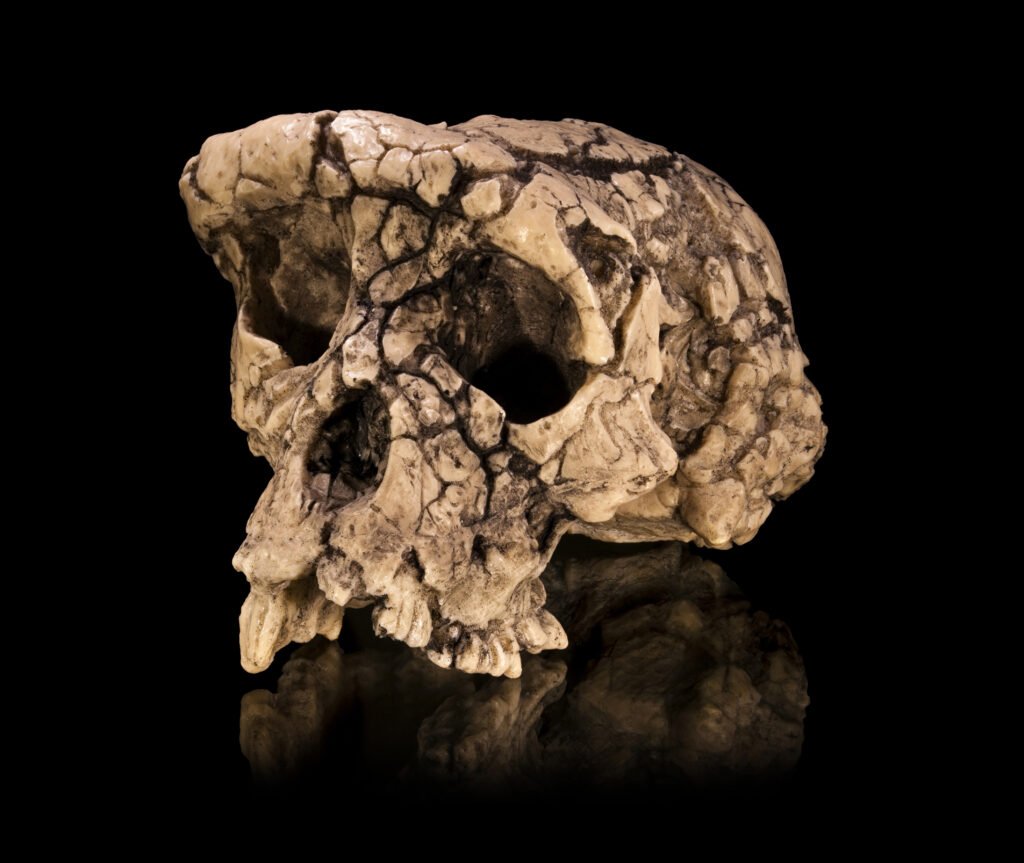

Nous avons confirmé leur nature de primate et leur caractère anthropoïde, bien que cela ait été difficile jusqu’à la découverte, cinq ans plus tard, d’un petit fossile de primate appelé le bahinia pondogensis. Il pesait 400 grammes et datait de 38 millions d’années. Ce bahinia s’est révélé être un anthropoïde primitif qui a complété une découverte sino-américaine en Chine, datant d’un niveau plus ancien, 45 millions d’années, appelée éosimias, présentant également des caractères anthropoïdes.

Bien que cette dernière découverte ait été initialement contestée, la communauté scientifique a finalement reconnu qu’éosimias et bahinia étaient des anthropoïdes et a confirmé que l’origine des anthropoïdes se situait en Asie. Les Eosimiidae sont aujourd’hui considérés comme la famille de primates la plus ancienne et la plus basale.

Les Eosimiidae sont-ils toujours considérés comme la famille la plus ancienne et la plus basale des singes anthropoïdes ?

Absolument !

Comment Bahinia se positionne-t-il parmi les autres espèces de singes ?

Bahinia possède des caractéristiques qui l’excluent des autres groupes de singes, appelés strepsirrhiniens, auxquels appartiennent les lorisiformes et les lémuriens actuels. Il présente sept caractéristiques anatomiques complètement différentes, s’opposant ainsi à celles des anthropoïdes.

Ainsi, dès les 55 millions d’années où les primates apparaissent, les deux groupes semblent déjà identifiés : les anthropoïdes en Asie et les strepsirrhiniens, probablement également en Asie, bien que cela ne soit pas encore prouvé.

Comment parvient-on à théoriser sur l’origine géographique des primates anthropoïdes ?

À cette époque, l’Europe, l’Amérique du Nord, et la Chine disposent d’une excellente documentation anthropologique. En Europe et en Amérique du Nord, il n’y a absolument aucune trace de ces anthropoïdes primitifs malgré un registre fossile très complet. Par élimination, on peut envisager l’Amérique du Sud ou l’Afrique, mais il n’existe pas de documents signalant leur présence dans ces régions.

En Amérique du Sud, bien que la documentation soit assez complète, aucune trace de primates n’apparaît avant l’éocène moyen, soit autour de 45 à 40 millions d’années. En Afrique, la documentation est unique, découverte au Maroc dans des niveaux de 57 millions d’années, mais les premiers primates anthropoïdes n’apparaissent que bien plus tard, autour de 45 à 40 millions d’années.

Aujourd’hui, il est largement accepté qu’ils ont une origine asiatique, avec une radiation ultérieure en Afrique qui a conduit à des singes anthropoïdes plus évolués, appelés catarrhiniens. Ces premiers catarrhiniens sont documentés en Afrique, notamment dans le Fayoum, avec des formes telles que l’égyptopithèque, mais cela se situe déjà à 33 millions d’années.

Les singes anthropoïdes sont donc, à moins de preuves contraires, d’origine asiatique ?

Tout à fait !

Anthropoïdes : singe de grande taille, le plus proche de l’homme (ex. gorille, orang-outan, chimpanzé)

En 2019, vous avez souligné qu’à la lumière de la découverte de Bahinia, il était nécessaire d’approfondir la réflexion sur l’origine et l’évolution de l’Homme. C’était il y a 6 ans déjà. Aujourd’hui, pourriez-vous développer davantage sur cette perspective ?

L’origine de l’Homme dépend de la période à laquelle on la situe. Tout d’abord, il est indéniable que l’Afrique a joué un rôle déterminant dans l’histoire de la lignée humaine, quoi qu’on puisse en dire. Si l’on examine différentes époques, remontons à 7 millions d’années avec Toumaï au Tchad, un préominiens évident. Il était bipède et présentait des caractéristiques anatomiques l’engageant sans ambiguïté dans la lignée humaine.

Malheureusement, le passage entre Toumaï et les premiers australopithèques, datant de 5 à 4,5 millions d’années, n’est pas documenté. Il existe une lacune dans la continuité de l’évolution morpho-anatomique de notre lignée. De même, en examinant les ancêtres de Toumaï autour de 8 à 12 millions d’années, une importante lacune documentaire est présente en Afrique. En revanche, nous disposons de documents en Turquie et en Grèce montrant qu’un groupe de singes, parfois considérés comme les ancêtres des gorilles, témoigne de la différenciation d’un groupe de grands singes qui pourrait tendre vers la lignée humaine.

Cependant, le lien entre ces singes, appelés dryopithèques, et Toumaï est loin d’être établi. Il existe encore un écart anatomique substantiel entre les deux pour lequel il n’existe toujours pas de fossiles. Notamment, le registre fossile africain entre 12 et 8 millions d’années est extrêmement pauvre. Lorsque des primates sont découverts dans cet intervalle de temps, il s’agit principalement de babouins. D’autres formes, appelées proconsuls, voient leur attribution contestée par rapport à la lignée humaine.

Avant les fouilles au Myanmar, vous étiez déjà sur la piste d’un ancêtre de l’orang-outan en Thaïlande, datant d’environ 40 millions d’années. Quelle découverte significative avez-vous faite lors de ces recherches ?

Il y avait une activité intense de sablière dans le nord du pays liée au boom de la construction en Thaïlande. C’est dans ces sablières, mal datées car nous n’avons pas de moyens de datations précis pour le moment – bien qu’on les estime âgées entre 9 et 6 millions d’années grâce à la faune associée – que nous avons découvert des mâchoires supérieures et inférieures d’un grand singe que nous avons appelé le “koratpithèque”, du nom de la ville de Korat qui est voisine.

Il s’agit d’un ancêtre des orangs-outans. Malheureusement, malgré nos recherches, nous n’avons pas pu découvrir d’ossements post-crâniens qui nous auraient informés sur son mode de locomotion. L’orang-outan est aujourd’hui le grand singe le plus arboricole, le mieux adapté à grimper dans les arbres, et présente une série de caractéristiques anatomiques distinctes.

Malheureusement, notre “koratpithèque” n’a livré que des restes de mâchoires et jusqu’à présent, ni de restes de crânes ni de restes d’éléments post-crâniens. Cependant, d’après sa denture et ses fragments crâniens, il n’y a aucun doute quant à sa relation avec l’ancêtre des orangs-outans actuels.

Il y a un genre éteint de singes qui est considéré comme le plus grand singe de toute l’histoire et qui a alimenté de nombreuses théories liées à l’abominable homme des neiges : le gigantopithèque. Pouvez-vous nous en dire plus à son sujet ?

Le gigantopithèque est effectivement un grand singe qui a existé en Chine, où il est documenté dans le sud du pays où il était abondant. On a également découvert une dent en Thaïlande. Il est documenté dans une période entre 2,2 millions et 300 000 ans dans les forêts chinoises. C’est un singe de la famille des orangs-outans dont malheureusement nous ne connaissons, encore une fois, ni le crâne ni les éléments post-crâniens. La particularité est que tous les fossiles de gigantopithèque ont été découverts dans des grottes, où vivaient des milliers de porcs-épics.

Ces derniers se nourrissaient des ossements, y compris les racines des dents, à l’exception des dents elles-mêmes, protégées par l’émail. On retrouve les restes des incisives des porcs-épics sur les racines de dents des gigantopithèques et sur tous les ossements présents dans ces grottes. C’était un défi pour les paléontologues. En conséquence, le gigantopithèque devait avoir une forme similaire à l’orang-outan, mais avec un poids pouvant atteindre 300 kilos, ce qui ne le rendait pas très agile au sommet des arbres. Nous aimerions mieux comprendre son mode de déplacement et d’alimentation.

Le Gigantopithèque blacki était le plus grand primate connu, comparable en taille à un ours polaire moderne.

Il se nourrissait de fruits, c’est certain, mais est-ce qu’il les ramassait au sol ou est-ce qu’il montait dans les arbres ? Nous n’en avons aucune idée, car nous n’avons pas de restes post-crâniens tels que l’humérus, le fémur, le bassin ou les phalanges des mains pour en savoir plus. Cependant, il partageait apparemment les mêmes forêts que l’orang-outan, car on le trouve à la même période à l’état fossile dans ces grottes chinoises, et il est probable que l’orang-outan vivait dans les arbres tandis que le gigantopithèque se déplaçait au sol.

Comment aurait-il disparu ? Est-ce lié au climat ?

Oui, très certainement, cela est dû au climat, car il a disparu en même temps que les forêts en Asie du Sud-Est. De même pour l’orang-outan. L’orang-outan a trouvé refuge à Bornéo et à Sumatra, mais le gigantopithèque n’a pas trouvé de refuge.

Donc l’orang-outan se sauve vers ce qui est aujourd’hui la péninsule malaise…

Oui, il a survécu là-bas. Dans le passé, il y avait beaucoup d’orang-outans en Thaïlande, en Birmanie, dans le sud de la Chine, au Laos, au Vietnam, partout. Mais le changement climatique et la réduction des forêts, remplacées par des savanes, ont conduit à la rétractation de son aire de répartition à Java et à Bornéo.

Est-ce qu’à ce moment-là, le gigantopithèque aurait pu rencontrer Sapiens ?

Absolument ! Il n’y a aucun doute là-dessus, car il a vécu jusqu’à 300 000 ans et à cette époque, il y avait déjà beaucoup d’Hommes en Asie. Il aurait même pu croiser la route d’Homo erectus, qui est arrivé le premier en Asie autour de 1 million d’années.

Revenons au présent. Comment procédez-vous pour dater les découvertes lorsque vous êtes sur un site de fouilles archéologiques ?

D’abord, la première datation qu’on essaye, c’est la datation relative. Pour ça on compare nos fossiles à des faunes qui sont trouvés à proximité dans les pays autour. La liste des taxons des espèces que l’on découvre donne déjà un cadre chronologique assez précis. Donc par exemple dans le cadre de la Birmanie, on savait qu’on était dans l’éocène moyen/supèrieur, avec un domaine d’incertitude entre 42 et 38 millions d’années.

Vous voyez on arrive avec la faune a des fourchettes de ce type là. Après ça, au cours des multiples travaux un de nos collaborateurs a remarqué qu’une des couches semblait contenir des restes de cendre d’éruptions volcaniques. Donc on a fait faire des restes d’analyses chimiques et finalement c’est un Birman qui travaillait en Australie qui a effectué la datation chronologique avec cette fois-ci des éléments radioactifs de cette cendre qui recouvrait nos sites à primates et il a trouvé 42 millions d’années.

Donc depuis on accepte cet âge comme établi. Et puis il y a une troisième méthode, qu’on a pratiqué. Quand on a une série de sédiments relativement épaisse de plusieurs centaines de mètres, comme c’est le cas en Birmanie, vous pouvez mesurer ce qui s’appelle le champ magnétique rémanent de ces sédiments et vous trouvez une espèce de successions de niveaux normaux au champ magnétique comme aujourd’hui et de périodes reverses, c’est-à-dire au champ magnétique inversé, comme il y a avant 700 000 ans.

Et donc en prenant la coupe, vous avez une succession de taches blanches et noires plus ou moins étendue qui peut se rapporter à une échelle dite paléomagnétique établit sur les volcans du monde entier. Cette échelle permet de vous caler sur l’échelle chronologique absolue construite sur les volcans.

Voir : Comment parvenons-nous à dater précisément l’histoire de la vie sur Terre ?

Pourquoi les volcans ?

Tous les dépôts de lave volcanique conservent un champ magnétique très fort car ils sont riches en minéraux magnétiques. Et en plus, vous pouvez les datez avec les méthodes de géochronologie. Et c’est comme ça que la communauté scientifique a bâti cette échelle paléomagnétique avec des successions de périodes normales et reverse de durée variable. Certaines sont très longues, certaines sont très courtes, toute numérotée.

Maintenant quand vous avez une séquence sédimentaire non datée et assez longue comme en Birmanie qui fait 3 kilomètres, vous pouvez mesurer le champ magnétique rémanent de chaque niveau tout les 10 centimètres et reconstruire une échelle de temps paléomagnétique. Donc en résumé, vous avez la faune, la géochronologie et le paléomagnétisme qui permettent de contribuer à préciser la datation.

Comment voyez-vous l’avenir de l’humanité aujourd’hui ?

Morpho-anatomiquement, nous ne devrions plus beaucoup changer. Je pense que le cerveau continuera à se développer, que le petit doigt de pied continuera à diminuer (rire), mais cela dit, l’évolution anatomique ne devrait pas aller bien loin. À mon avis, notre épée de Damoclès est que toutes les espèces sont appelées à s’éteindre, il n’y a pas d’exceptions dans l’histoire de la vie. Les espèces ont des durées variables.

Il y a environ 30 ou 40 ans, j’ai réalisé une étude à ce sujet. J’ai découvert que, premièrement, on ne pouvait pas calculer une moyenne car la distribution de la durée de vie des espèces au cours des temps géologiques n’est pas normale. Elle ne se situe pas au même niveau chez les petits mammifères tels que les rongeurs, que j’ai estimé à environ 2 millions d’années, et chez les grands mammifères où la moyenne se situe entre 7 et 10 millions d’années.

Dans ce dernier cas, un très grand nombre d’espèces ont vécu moins longtemps et un nombre équivalent d’espèces ont vécu plus longtemps, jusqu’à 25 millions d’années. Cependant, il est rare d’atteindre une durée de vie d’une espèce au-delà de 25 millions d’années, c’est à peu près impensable. Donc, toutes les espèces sont appelées à disparaître, et l’être humain n’échappera pas à son extinction. Sauf si une population parvient à s’installer et à survivre sur une autre planète, elle pourrait échapper à l’extinction qui se produira sur Terre.

Ce que certains puissants projettent sur Mars, comme Elon Musk…

Voilà.

Ci-dessous : Nüwa est un projet de mégapole durable sur Mars, conçu par ABIBOO Studio et SONet. Cette ville évolutive, prévue pour un million d’habitants, serait construite dans la falaise de Tempe Mensa. Elle vise à utiliser des ressources martiennes, offrir une protection contre les radiations, et créer une identité forte. La construction pourrait commencer vers 2054, accueillant les colons d’ici 2100, mais des défis techniques persistent. Le nom “Nüwa” vient de la mythologie chinoise. Les créateurs espèrent inspirer les générations futures avec cette vision de la vie sur Mars.

Croyez-vous que certaines technologies, telles que le transhumanisme, pourraient nous libérer de l’inéluctable ?

Je ne le crois pas. Je ne vois pas comment la technologie pourrait augmenter indéfiniment la durée de vie de l’espèce. Avec le COVID, nous avons eu une bonne idée de ce qui se passe. Le scénario est clair : l’extinction de notre espèce viendra très probablement d’un virus qui s’ajoutera à une extinction déjà anticipée par les guerres ou d’autres événements humains.

Pour finir, pouvez-vous vous présenter ?

Eh bien, je dirais qu’enfant, j’étais passionné par les animaux, et dans ma jeunesse, j’ai voulu devenir vétérinaire. Cependant, étant donné le manque d’information à l’époque dans notre petit lycée de province, quand j’ai voulu m’inscrire en classe préparatoire, on m’a dit que c’était trop tard. Ainsi, je suis entré à l’université de Strasbourg, puis j’ai eu la chance de pouvoir passer le concours d’entrée à Normale Sup où j’ai étudié les sciences naturelles. À cette époque, je m’intéressais toujours aux animaux, mais j’ai découvert les sciences de l’évolution et cela m’a passionné.

Fondamentalement, mon intérêt est l’évolution, comprendre les mécanismes qui ont conduit à l’évolution des êtres vivants à partir d’une cellule. À la fin de mes quatre années à Normale Sup, j’ai dû choisir une voie, et malheureusement, à l’époque, la génétique n’avait pas progressé autant qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, je choisirais la génétique, mais à l’époque, on m’avait proposé un poste à l’Institut Pasteur pour travailler sur la génétique de la levure. J’ai pensé, “non, la levure ne sera pas ma vie.

Il y a des choses plus intéressantes à faire quand on s’intéresse à l’évolution que de travailler sur la levure” (rire). Donc, une autre option s’est ouverte à moi, la paléontologie. Un ancien normalien avait créé un laboratoire de paléontologie des mammifères à Montpellier, alors je me suis orienté dans cette discipline, vers l’évolution des mammifères qui est le sujet principal de toute ma vie de recherche. C’est comprendre comment les mammifères ont évolué, pas seulement découvrir de nouveaux fossiles. Ce qui m’a intéressé au début de ma carrière, c’est que j’ai découvert que tous les paléontologues français travaillaient sur l’Europe, et tous les paléontologues américains travaillaient aux États-Unis en disant toujours “oh, mais c’est bête, elles viennent d’Asie”.

Alors je me suis dit, pourquoi ne pas aller vérifier en Asie. C’est ainsi que toute ma carrière, je me suis orienté vers la recherche dans des endroits bizarres, méconnus, difficiles d’accès, qui m’ont conduit au Baloutchistan et en Birmanie. Dans le désert de Libye également, jusqu’à la mort de Kadhafi, où j’ai pu trouver les plus anciens anthropoïdes d’Afrique. Aujourd’hui, je suis à la retraite, toujours émérite, toujours actif. J’écris encore des articles sur des fossiles que nous avons découverts en Birmanie il y a longtemps et que nous n’avons jamais vraiment bien étudiés.

Malheureusement, je constate avec angoisse que ma discipline fait face à des difficultés terribles pour trouver de nouveaux sites fossilifères dans le monde en raison de la situation géopolitique. L’Afrique est devenue inaccessible, sauf en Afrique du Sud et au Maroc. L’Asie est encore accessible, mais certains pays comme la Birmanie et la Corée du Nord sont totalement inaccessibles. Je constate avec effroi que tous les endroits importants pour combler les lacunes que nous avons dans la connaissance de l’évolution de nos ancêtres sont bouchés. Et je vois mal comment cela pourrait s’améliorer dans l’avenir tant il y a de plus en plus de conflits dans le monde.

En tant que professeur émérite, comment percevez-vous l’approche actuelle des jeunes à l’égard de la science ?

C’est une question difficile. Tout d’abord, ce qui a changé par rapport à ma génération, de manière radicale, c’est que les jeunes d’antan étaient passionnés. Moi, je ne me suis jamais soucié du revenu moyen, de l’argent, du salaire, de l’avenir ; je me suis lancé dans mon histoire par passion pour le sujet. Aujourd’hui, je constate que les nouvelles générations mettent en priorité les revenus dans leur choix de vie. Ainsi, par exemple, dans les sciences, de nombreux domaines sont délaissés par les jeunes. L’autre jour, je discutais avec un collègue qui me disait que la Fac des sciences à Poitiers compte 3000 étudiants.

Les étudiants à Poitiers sont au nombre de 25 000. Et effectivement, les étudiants les plus forts en mathématiques, les plus brillants en sciences, s’orientent vers le business. Tous, je veux dire. À quelques exceptions près. Les meilleurs étudiants ne viennent plus chez nous car selon eux, la science ne rapporte pas. Et c’est vrai, il est devenu beaucoup plus difficile aujourd’hui pour un scientifique de trouver un emploi honnêtement rémunéré que par le passé. Parce qu’on les remplace par des économistes, par l’intelligence artificielle, alors que nous vivons dans un monde devenu tellement complexe qu’à tous les postes, il devrait y avoir des scientifiques expérimentés et formés.

On constate le déclin des mathématiques, j’en ai encore lu hier dans la presse, ça devient catastrophique dans les universités, paraît-il. Le fait qu’en France, la science ne soit plus un centre d’intérêt pour les jeunes, en tout cas beaucoup moins, je trouve cela très inquiétant. Je dois reconnaître aussi que ce que j’ai rencontré ces dernières années, ils ont tous trouvé leur emploi à l’étranger, plutôt qu’en France. Mon réseau, si vous voulez, s’est considérablement élargi. Avant j’avais des collègues étrangers à l’étranger, aujourd’hui, j’ai des collègues français à l’étranger.

Le nombre de places pour les chercheurs est en chute libre. Rien que les médicaments que je prends, ce sont des brevets américains, il n’y a plus de médicaments français. Alors qu’il y a 30 ou 40 ans, nous avions une industrie pharmaceutique à la pointe dans notre pays. Ils ont tous fermé. Donc la situation mondiale n’est pas terrible, mais la situation française en ce qui concerne la science est catastrophique.

Ce qui a changé par rapport à ma génération, de manière radicale, c’est que les jeunes d’antan étaient passionnés. Moi, je ne me suis jamais soucié du revenu moyen, de l’argent, du salaire, de l’avenir ; je me suis lancé dans mon histoire par passion pour le sujet.

Si vous deviez tirer une leçon de vos expériences sur le terrain et de votre métier, quelle serait-elle ?

Je dirais la patience. Ne pas espérer obtenir des résultats fulgurants, instantanés. L’acharnement et la patience. En Birmanie, par exemple, j’ai fouillé pendant 22 ans et il m’a fallu 18 ans et 18 campagnes de fouilles pour trouver des restes crâniens qui étaient décisifs. On aurait pu arrêter après 5 ou 6 campagnes, mais non, on s’est accroché et je pense que c’est fondamental. La persistance dans l’effort et la défense de ses idées. Ne pas virevolter d’une idée à l’autre, mais concentrer ses efforts dans une seule et même direction pendant longtemps. Et ça, c’est difficile, parce que la vie a ses aléas qui vous dévient de votre trajectoire. La vie moderne encore plus.